д»ҠеӨ©пјҢдјҡиҜҙж–№иЁҖзҡ„дәәеә”иҜҘжӣҙжңүеә•ж°”( дәҢ )

гҖҠе“Ҳе§Ҷйӣ·зү№гҖӢеү§з…§ж–№иЁҖзҡ„иЎЁзҺ°еҠӣеҫҖеҫҖж— еҸҜжӣҝд»Ј гҖӮ д»ҺеүҚдёәж ҮеҮҶиҜӯдҫӣиЎҖзҡ„жҳҜж–№иЁҖ пјҢ зҺ°еңЁеә”иҜҘжҳҜзҪ‘з»ңз”ЁиҜӯеҗ§ гҖӮ дҪҶзҪ‘з»ңз”ЁиҜӯжңүж—¶й—ҙж„ҹ пјҢ жІЎең°еҹҹжҖ§ гҖӮ еҰӮд»Ҡжңүи®ёеӨҡеӯ©еӯҗ пјҢ иҒӘжҳҺдј¶дҝҗжҲҗз»©еҘҪ пјҢ еҸҜе°ұжҳҜдёҚдјҡиҜҙ家乡зҡ„ж–№иЁҖ пјҢ жҲ‘дҫҝжӣҝд»–жғӢжғң гҖӮ еҸӘдјҡиҜҙжҷ®йҖҡиҜқзҡ„дәә пјҢ жҖҺд№ҲзңӢйғҪеғҸдёӘеЎ‘иғ¶дәә пјҢ жқҘеҺҶдёҚжҳҺ пјҢ еҺ»еҗ‘еҸҜз–‘ пјҢ жҳҜеҒҡдё–з•Ңе…¬ж°‘зҡ„еҘҪжқҗж–ҷ пјҢ еҘҪжҜ”зҺ»з’ғзјёйҮҢе…»зҡ„йҮ‘йұј гҖӮ иҖҢж–№иЁҖз»ҷдәәеә•ж°” пјҢ ж ҮжҳҺдҪ иҝҷдёӘдә§е“Ғзҡ„дә§ең° пјҢ жҢҮеҗ‘дҪ з”ҹй•ҝзҡ„йӮЈдёҖж–№ж°ҙеңҹ гҖӮ жүҖд»Ҙ пјҢ еӣӣе·қиҜқйҮҢеӨҙжңүиҠұжӨ’е‘і пјҢ еұұдёңиҜқйҮҢеӨҙжңүеӨ§и’ңе‘і пјҢ йҷ•иҘҝиҜқйҮҢеӨҙжңүиҮҠеӯҗе‘і пјҢ й—ҪеҚ—иҜқйҮҢеӨҙжңүиҡөд»”е‘і гҖӮдёҠж–ҮеҶҷе®Ң пјҢ жғіиө·ж–№иЁҖй—®йўҳдёҚйӮЈд№Ҳз®ҖеҚ• гҖӮ ж–№иЁҖзҰ»дёҚејҖжң¬еңҹ пјҢ е°ұеғҸз“ңе„ҝзҰ»дёҚејҖ秧 гҖӮ еҸҜжҳҜеҲ°дәҶж–°ең°ж–№ пјҢ жІЎдәәжҮӮдҪ зҡ„家乡иҜқ пјҢ иҜқеҲ°еҳҙиҫ№д№ҹеҸӘеҘҪе’ҪеӣһеҺ» гҖӮ жҷ®йҖҡиҜқ пјҢ ж ҮеҮҶйҹі пјҢ дәҺжҳҜдёҠеңә гҖӮиӢұеӣҪиҝ‘е№ҙжқҘйЈҺеӨҙжңҖеҒҘзҡ„зүҷд№°еҠ иЈ”е°ҸиҜҙ家жүҺиҝӘВ·еҸІеҜҶж–ҜпјҲZadie Smithпјү пјҢ еңЁеҘҘе·ҙ马еҪ“йҖүжҖ»з»ҹеҗҺдёҚд№… пјҢ еҲ°зәҪзәҰеҒҡиҝҮдёҖеңәйўҳдёәгҖҠеҚ—и…”еҢ—и°ғгҖӢпјҲSpeaking in tonguesпјүзҡ„жј”и®І гҖӮ дёҖејҖеӨҙеҘ№е°ұиҮӘжҲ‘и°ғдҫғ пјҢ иҜҙиҮӘе·ұзҡ„иӢұиҜӯи®Іеҫ—иҝҳз®—еӯ—жӯЈи…”еңҶ гҖӮ еҘҪдёҚе®№жҳ“еңЁеү‘жЎҘеӯҰдјҡдәҶиҝҷи…”и°ғ пјҢ дёҚзһ’дҪ иҜҙ пјҢ е°ұжҳҜдёәдәҶеҒҡдёҖдёӘеҮӨеҮ°еҘі пјҢ еӣ дёәй«ҳжһқдёҠзҡ„дәәйғҪжҳҜиҝҷж ·иҜҙиҜқзҡ„ пјҢ йғҪжҳҜжё…жҷ°еҲ’дёҖзҡ„RPи…”и°ғ гҖӮ з”·з”·еҘіеҘіи·‘еҲ°дјҰж•Ұ пјҢ жҖ»жҳҜжғіж–№и®ҫжі•жҺ©зӣ–иҮӘе·ұеҸЈи…”йҮҢзҡ„еҸҜеҸҜе‘іжҲ–е’–е–ұе‘і пјҢ е…Қеҫ—жӢӣдҫӣеҮәиҮӘе·ұзҡ„иғҢжҷҜе’Ңйҳ¶еұӮ гҖӮ иҝҷеҸҜдёҚжҳҜйӮЈд№Ҳе®№жҳ“зҡ„дәӢе„ҝ пјҢ жүҖд»Ҙ пјҢ иҰҒжғіжҚҹдёҖдёӘд№…дҪҸдјҰж•Ұзҡ„еӨ–д№Ўдәә пјҢ жңҖеҝ«жҚ·зҡ„еҠһжі•жҳҜжҒӯз»ҙеҜ№ж–№пјҡжӮЁзҡ„еҸЈйҹідёҖзӮ№йғҪеҗ¬дёҚеҮәжқҘдәҶиҖ¶пјҒ

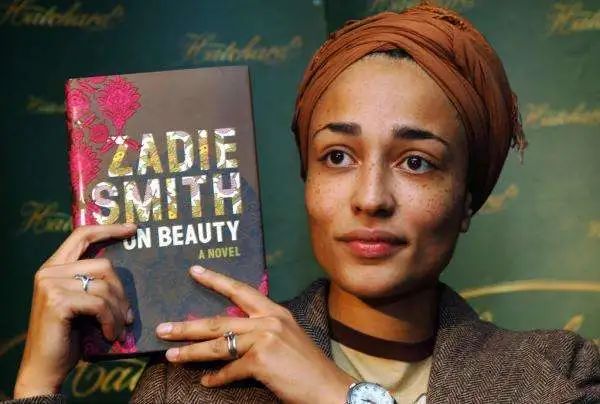

иӢұеӣҪдҪң家жүҺиҝӘВ·еҸІеҜҶж–Ҝ пјҢ е…¶жҜҚдёәзүҷд№°еҠ 移民然иҖҢжүҺиҝӘВ·еҸІеҜҶж–ҜжңҖдҪ©жңҚзҡ„жҳҜеҘҘе·ҙ马 пјҢ жңүиҜӯиЁҖеӨ©иөӢ пјҢ й»‘зҷҪйҖҡеҗғ пјҢ йӣ…дҝ—е…ұиөҸ пјҢ дёәеӨ§дј—иҜҙиҜқиҝҳиғҪиҜҙеӨ§дј—зҡ„иҜқ гҖӮ иҝҷдҪҝеҘ№зӣёдҝЎ пјҢ вҖңиҲҢеӨҙзҒөе…ү пјҢ дәӢдәӢзҒөе…ү гҖӮ вҖқпјҲflexibility of voice leads to a flexibility in all things.пјүиҜқиҜҙеҫ—зҒөе…ү пјҢ е°ұиғҪжҠҠдәӢеҠһеҫ—еҰҘеҪ“пјҹжҲ‘зңӢдёҚдёҖе®ҡ гҖӮ е°ұжӢҝиӢұеӣҪжқҘиҜҙ пјҢ д»ҺдјҠйЎҝеҲ°зүӣжЎҘ пјҢ еӨҡе°‘з“ңеЁғеӯҗиҮӘе°Ҹе°ұеӯҰдјҡдәҶз”Ёж»ЎеҳҙзҺ»з’ғеҲ»иҠұдёҖж ·зІҫеҮҶзҡ„еҗҗеӯ— пјҢ д»ҘеҸҠеҝ«еҲ°и®©дәәеҸҚеә”дёҚиҝҮжқҘзҡ„иҜӯйҖҹ пјҢ жқҘдёҫиЎҢиҫ©и®әиөӣ пјҢ жқҘи§ЈйҮҠгҖҒиҫ©й©ігҖҒж”»и®ҰгҖҒиҜҙжңҚ пјҢ еҺҶз»ғжҲҗеёғиҺұе°”гҖҒеҚЎжў…дјҰиҝҷз§ҚйўҶеёҰ笔жҢәзҡ„её…е“Ҙ пјҢ еҲ°и®®дјҡйҮҢдёҖеұ•еҸЈжүҚ гҖӮ еүҚдёҖйҳөиӢұеӣҪж–°д»»йҰ–зӣёйІҚйҮҢж–ҜВ·зәҰзҝ°йҖҠеҸ‘иЎЁжј”иҜҙ пјҢ йҷҶе…ҙеҚҺеңЁжңӢеҸӢеңҲиҪ¬дәҶи§Ҷйў‘ пјҢ з»ҷдәҶе·®иҜ„пјҡдёҠиҝҮзүӣжҙҘеү‘жЎҘ пјҢ д№ҹе°ұйӮЈж · пјҢ е°ұжҳҜиғҪеңЁжҜҸдёӘеӯ—зҡ„еҸ‘йҹідёҠеҗ‘дј—дәәеҒҡеҮәзӨәиҢғ пјҢ д№ҹе°ұжҳҜж јеӨ–з”ЁеҠӣеҲ°жҜҸдёӘйҹі пјҢ д»ҝдҪӣиҝҷдёӘеӯ—жҳҜд»–зҡ„з§Ғжңүиҙўдә§ пјҢ дҪҝеёёдәәж„ҹеҲ°иҮӘе·ұеұ…然咬еҫ—дёҚеӨҹеҮҶ пјҢ иҖҢж— ең°иҮӘе®№ гҖӮ дҪ еҸ«д»–еҒҡдёӘй…ёиҸңйұј пјҢ дҝқеҮҶйҡҫеҗғеҫ—иҰҒжӯ» гҖӮ з…§еёғиҝӘеҺ„зҡ„иҜҙжі• пјҢ иҝҷе°ұжҳҜжқғеҠӣзҡ„жқҘжәҗпјҒеҸ‘йҹіжҜ”дҪ жё…жҷ° пјҢ е°ұиғҪз»ҹжІ»дҪ гҖӮзәҜжӯЈзҡ„еҸЈйҹіиҮӘеёҰе…үзҺҜ пјҢ еҚҙжңүдёҖз§ҚеҶ’зҠҜдәәзҡ„дјҳи¶Ҡж„ҹ пјҢ з»“жһңжҳҜиҜқиҜҙеҫ—и¶ҠжјӮдә® пјҢ и¶ҠдёҚжӢӣдәәеҫ…и§Ғ гҖӮ иө«е°”еІ‘еңЁгҖҠеҫҖдәӢдёҺйҡҸжғігҖӢйҮҢжҸҗеҲ°иҝҮдёҖдёӘиҖҒе°Ҹе§җ пјҢ вҖңи®Іжі•иҜӯеҮҶзЎ®еҲ°д»Өдәәи®ЁеҺҢзҡ„зЁӢеәҰвҖқ гҖӮ жі•иҜӯеңЁж—§дҝ„жҳҜе…Ҳиҝӣж–ҮеҢ–зҡ„д»ЈиЎЁ пјҢ еҪ“然д№ҹжҳҜжқғеҠҝдёҺиҙўеҜҢзҡ„иұЎеҫҒ гҖӮ жё©ж–Үе°”йӣ…зҡ„иҙөж—ҸиҜҙиө·дҝ„иҜӯжқҘ пјҢ дёӘдёӘеғҸеӨ§иҖҒзІ— пјҢ еӣ дёәеҸӘиғҪд»Һд»ҶдәәйӮЈйҮҢеӯҰ гҖӮ жүҖд»Ҙж— дә§йҳ¶зә§йқ©е‘Ҫ пјҢ йҰ–е…Ҳе°ұиҰҒйқ©жҺүй«ҳиҙөзҡ„иҲҢеӨҙзҡ„з»ҹжІ» гҖӮ ж–ҜеӨ§жһ—зҡ„дҝ„иҜӯжҚ®иҜҙжңүжө“йҮҚзҡ„ж јйІҒеҗүдәҡеҸЈйҹі пјҢ йҡҫжҖӘд»–дёҖзҘЁеҗҰеҶіпјҡиҜӯиЁҖжІЎжңүйҳ¶зә§жҖ§ гҖӮ

гҖҠеҫҖдәӢдёҺйҡҸжғігҖӢ пјҢ иө«е°”еІ‘еңЁдёӯеӣҪ пјҢ CCTVжҷ®йҖҡиҜқзҡ„еҫ…йҒҮеҸҜжІЎBBCйӮЈж ·еҘҪ гҖӮ жӣҫеҮ дҪ•ж—¶ пјҢ иҫЈжӨ’и…”е’ҢиҠұжӨ’и…”жңүзқҖдёҖиЁҖд№қйјҺзҡ„йҮҚйҮҸ гҖӮ зӨҫдјҡдёҠдёҖиҲ¬зҡ„жғ…еҪў пјҢ иҜқдәӢзҡ„д№ҹйғҪз”Ёе№ҝжҷ®гҖҒе·қжҷ®гҖҒиӢҸжҷ® пјҢ жІЎжңүз”Ёж Үжҷ®зҡ„ гҖӮ еҸЈйҹійҮҢзҡ„иҮҠеӯҗе‘іжҲ–иҡөд»”е‘і пјҢ иҜҙжҳҺжң¬иүІеҮәжј” пјҢ жҺҘең°ж°” пјҢ дәІе’Ң гҖӮ жҷ®йҖҡиҜқиҜҙеҫ—е“ӘжҖ•еғҸж’ӯйҹіе‘ҳ пјҢ д№ҹжІЎжңүдәәй«ҳзңӢдҪ дёҖзңј пјҢ йҷӨйқһиҜҙдёҖеҸЈеҫҲжәңзҡ„еӨ–иҜӯ гҖӮиҜҙеҲ°еӨ–иҜӯ пјҢ и·ҹж–№иЁҖе’Ңж ҮеҮҶиҜӯз»ҸеёёеҪўжҲҗдёҖз§ҚеҘҮеҰҷзҡ„зә зј гҖӮ дёҖдёӘдәәзҡ„ж–№иЁҖжҳҜе…¶зңҹжӯЈзҡ„вҖңжҜҚиҜӯвҖқ пјҢ иҖҢCCTVжҲ–BBCиҜӯйҹіеұһдәҺдәәйҖ зҡ„е…¬з”ЁиҜӯиЁҖ пјҢ 姑且称д№ӢдёәвҖңе…¬иҜӯвҖқеҗ§ гҖӮ жүҖд»ҘеӯҰеӨ–иҜӯд№ҹжңүж ҮеҮҶиҜӯзҡ„вҖңеӨ–е…¬вҖқдёҺж–№иЁҖзҡ„вҖңеӨ–е©ҶвҖқд№ӢеҲ« гҖӮ еҫҗеҝ—ж‘©1919е№ҙзҡ„гҖҠз•ҷзҫҺж—Ҙи®°гҖӢйҮҢ пјҢ 11жңҲ7ж—Ҙи®°дёӯеӣҪеӯҰз”ҹејҖдјҡ пјҢ вҖңеҲ°дјҡдёҖдёӘзҫҺеӣҪдәә пјҢ еҸ«Price пјҢ еҺ»дёӯеӣҪдҪҸиҝҮеҚҒдёғе№ҙ пјҢ жЎҗд№Ўдёғе№ҙ пјҢ дёҖеҸЈеҳүе…ҙзҷҪ пјҢ жҜ”жҲ‘иҜҙеҫ—иҝҳејәдәӣ пјҢ еҰҷз»қ гҖӮ вҖқзӣёжҳ жҲҗи¶Јзҡ„жҳҜ12жңҲ4ж—Ҙзҡ„дёҖжқЎ пјҢ д№ҹи®°ејҖдјҡ пјҢ дё»еёӯжқЁеӨ§е§җеӢүејәжқҘдёҠдёҖеҸЈж— й”ЎиӢұж–Ү пјҢ з«ӯ蹶дёҮеҲҶ пјҢ дҪҶжҖ»з®—иҝҮеҫ—еҺ» гҖӮзңӢжқҘ пјҢ еӯҰдёҖй—ЁеӨ–иҜӯ пјҢ еҖ’жңүдёүдёӘеўғз•Ң гҖӮ 第дёҖдёӘеўғз•ҢжҳҜжқЁеӨ§е§җж— й”ЎиӢұж–ҮејҸзҡ„ пјҢ жҠҠеҲ«еӣҪзҡ„вҖңе…¬иҜӯвҖқеӯҰеҫ—жқҘеғҸиҮӘе·ұзҡ„вҖңжҜҚиҜӯвҖқпјӣ第дәҢдёӘеўғз•ҢжҳҜеҫӘ规и№Ҳзҹ©иҖҢеҸҲеҮәзұ»жӢ”иҗғзҡ„ пјҢ еӯҰеҲ«еӣҪзҡ„вҖңе…¬иҜӯвҖқеғҸиҮӘ家зҡ„вҖңе…¬иҜӯвҖқпјӣ第дёүдёӘеўғз•ҢеҲҷжҳҜеӯҰе…¬еҫ—е…¬ пјҢ еӯҰжҜҚеҫ—жҜҚ пјҢ е®үиғҪиҫЁжҲ‘жҳҜйӣҢйӣ„ пјҢ йӮЈжҳҜеҲ°дәҶжү‘жң”иҝ·зҰ»зҡ„еҢ–еўғ гҖӮ еҫҗеҝ—ж‘©йҒҮеҲ°зҡ„PriceеҰӮжӯӨ пјҢ жҲ‘жңүе№ёи§ҒиҝҮзҡ„Jamesonд№ҹжҳҜеҰӮжӯӨ гҖӮ JamesonжҳҜзҫҺеӣҪдәә пјҢ дёӯж–ҮеҗҚеҸ«з®Җж…•е–„ пјҢ е“ҲдҪӣеҚҡеЈ« пјҢ еңЁйҰҷжёҜдёӯж–ҮеӨ§еӯҰж•ҷжёҜдәәеӯҰдёӯж–Ү пјҢ жҷ®йҖҡиҜқжҜ”жҲ‘еҘҪеӨӘеӨҡ гҖӮ жңүдёҖж¬ЎеңЁйҘӯжЎҢдёҠ пјҢ д»–жҢҮзқҖ蔬иҸңиҜҙ пјҢ вҖңvegetableвҖқеҗ¬иө·жқҘе°ұеғҸдёҠжө·дәәиҜҙвҖңйҘӯеҗғеӨӘйҘұвҖқдёҖж · гҖӮ еҸҲжңүдёҖж¬ЎеңЁеӨ§еӯҰи¶…еёӮйҮҢ пјҢ жҲ‘жӯЈеңЁзңӢеўҷдёҠзҡ„жӢӣиҙҙ пјҢ иғҢеҗҺдј жқҘдёҖеЈ°зІӨй—®пјҡвҖңйӣ·зқҮд№ңпјҹвҖқдёҖеӣһеӨҙ пјҢ еҚҙжҳҜиҝҷдҪҚзҷҪиӮӨ银еҸ‘зҡ„ж…•е–„е…¬пјҒз…§зҗҶиҜҙ пјҢ иҝҷдёүдёӘеўғз•ҢеҸҜд»ҘжӢҫзә§иҖҢдёҠ пјҢ дҪҶд№ҹжңүжҜҸеҶөж„ҲдёӢзҡ„дҫӢеӯҗ гҖӮ 20дё–зәӘ20е№ҙд»Ј пјҢ еҸ¶е…¬и¶…иҮӘж–°еӨ§йҷҶз•ҷеӯҰеӣһжқҘ пјҢ еңЁжё…еҚҺеӣӯйҮҢиғҪз”Ёжү¬еҹәдҪ¬зҡ„дҝҡиҜӯзІ—еҸЈдёҺйӮ»е®¶зҡ„зҫҺеӣҪе°Ҹеӯ©еҜ№йӘӮ гҖӮ 30е№ҙд»Јжң« пјҢ д»–еңЁиҘҝеҚ—иҒ”еӨ§д»»еӨ–ж–Үзі»дё»д»» пјҢ ж•ҷиҝҮеӨ§дёҖиӢұж–Ү гҖӮ жҚ®еӯҰз”ҹи®ёжёҠеҶІзҡ„ж—Ҙи®° пјҢ 1939е№ҙ2жңҲ8ж—Ҙзҡ„иҜҫе ӮдёҠ пјҢ еҸ¶е…¬и¶…еҸ«еӨ§е®¶иҜ»иҜҫж–Ү пјҢ вҖңеӯҰз”ҹжүҚеҝөдёҖеҸҘ пјҢ д»–иғҪиҜҙеҮәеӯҰз”ҹжҳҜе“ӘзңҒдәәпјӣеӯҰз”ҹеҝөеҫ—еӨӘж…ў пјҢ д»–е°ұеҶ·еҳІзғӯи®Ҫ пјҢ еҸ«дәәе“ӯ笑дёҚеҫ— гҖӮ вҖқеҸҜжҳҜ пјҢ 6жңҲ24ж—Ҙжҷҡ пјҢ еӨ–ж–Үзі»ејҖиҒ”ж¬ўдјҡ пјҢ вҖңеҸ¶е…Ҳз”ҹз”ЁиӢұиҜӯиҮҙиҫһ пјҢ иӢұеӣҪж•ҷжҺҲзҮ•еҚңиҚӘжң—иҜөдәҶд»–зҡ„иҜ— пјҢ еӣӣе№ҙзә§еҗҢеӯҰжј”еҮәдәҶдёҖеҸ°иӢұж–Үзҹӯеү§ гҖӮ жҜ”иө·зҮ•еҚңиҚӘжқҘ пјҢ еҸ¶е…Ҳз”ҹе’ҢжҜ•дёҡзҸӯзҡ„иӢұиҜӯиҜҙеҫ—йғҪдёҚжөҒеҲ© пјҢ дҪҝжҲ‘и§үеҫ—еҸ¶е…Ҳз”ҹдёҘдәҺиҙЈдәә пјҢ е®ҪдәҺиҙЈе·ұ гҖӮ вҖқ

жҺЁиҚҗйҳ…иҜ»

- иҘҝе®үжҷҡжҠҘ|49еІҒзҡ„еҘ№жҠҠдёҖз”ҹеҘүзҢ®з»ҷе°Ҹе„ҝзңјз§‘пјҢд»ҠеӨ©еҘ№жҚҗзҢ®зҡ„и§’иҶңеҸҲи®©д»–дәәйҮҚи§Ғе…үжҳҺ

- дҫқз»ҙжҹҜ|иӯҰжғ…йҖҡжҠҘпјҒ7дәәжӯ»дәЎ

- еҺҰй—ЁзҺ©д№җ|иҝҷдёӘзңҒй«ҳиҒҢжү©жӢӣжқҘдәҶпјҢд»ҠеӨ©ејҖе§ӢжҠҘеҗҚпјҒ

- дёҚзҹҘдёҚи§үпјҢз«ҹ然дәҢеҚҒе№ҙжІЎзңӢиҝҮжҠҘзәёз”өи§ҶдәҶ

- йҳҝйҮҢе·ҙе·ҙйҰ–家зәҝдёӢвҖң1е…ғеә—вҖқд»Ҡж—ҘејҖж”ҫ

- еҘідҝқжҙҒе‘ҳйҘ®еҶІеҺ•ж°ҙпјҢйўҶеҜјд№ҹиғҪе…ұйҘ®дёҖжқҜдёҚпјҹ

- й…’й©ҫ|иӢұеҫ·иҝҷзҫӨдәәд»ҠеӨ©вҖңеё…вҖқзҲҶдәҶ

- иҙҫеҶҖиұ«пҪһд»ҠеӨ©ж–°й—»иҒ”ж’ӯCз»„еҲҡејәе’Ңе®қжҷ“еі°

- еҘідҝқжҙҒе‘ҳйҘ®еҶІеҺ•ж°ҙпјҢзңӢ客们еҸ‘еҮәж— иҖ»зҡ„笑声

- и¶…зҫҺж—¶е°ҡеұӢ|е…¬зӨәе•Ұ! еҗүзҸ гҖҒдёӯеӨ§ж–°еҚҺ, иҪ¬и®ҫжӣҙеҗҚ!