徐小斌|写作是给自己最好的礼物( 二 )

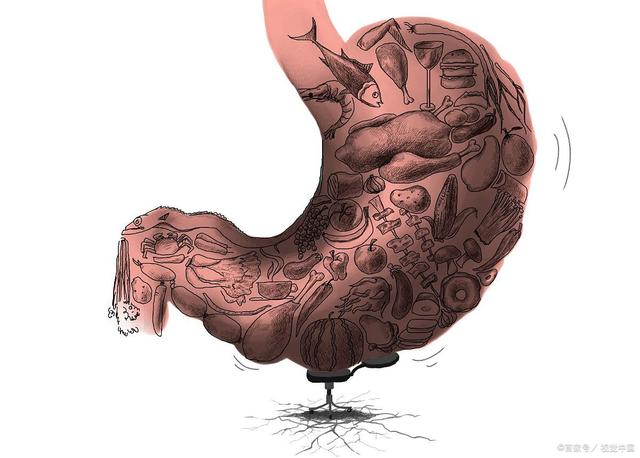

本文插图

如此并不是说徐小斌就放弃了对于历史和现实关怀 , 恰好相反 , 无论是早期的《羽蛇》 , 还是后期的《敦煌遗梦》 , 历史和现实的幽灵就一直在徐小斌的作品中游荡 , 并构成一种背景式的存在 。 这一存在通过两个切近的主题反复出现:宗教的堕落和女性的自救 。 在短篇小说《蓝毗尼城》中 , 女人梦幻般地来到了传说中的蓝毗尼城 , 才发现这里已经被一群干瘪的木乃伊控制 , 他们违背宗教的信条 , 放纵罪恶的欲望 , 女人面临的抉择是 , 想活下去 , 就不能反抗这种罪恶 , 如果要坚持人性的良知和宗教的戒律 , 说出这些罪恶 , 则要面临不知名的恐怖刑罚 。 这个女人选择了不妥协 , 她最后是否受到了惩罚并不重要 , 重要的是 , 这篇小说把上述的两个主题结合到了一起 , 圣城的堕落暗示了一种后宗教时代的普遍现实 , 在《敦煌遗梦》中 , 这种堕落以更复杂的悬疑故事展示出来 , 面对这种现实 , 女性为了实现自身“清洁”的愿望 , 不得不作出自我的牺牲 。 徐小斌对现代女性面临的这种生存困境有着极其深刻的认识 , 她没有化装为某一类女权主义者做一些表演化的抵抗 , 而是直面这种困境 , 由此可以说 , 徐小斌的写作既是一种女性主义的同时又是一种非女性主义的 , 女性主义是指她始终尊重自己的女性身份这一基本的物质事实 , 并将其转化为一种书写的视角 , 非女性主义则是指她没有拘囿女性主义在现代语境中的庸俗政治指向 , 她意识到了并试图呈现一种复杂性 。 在《蓝毗尼城》中 , 那个陌生的拯救者(同时也是受害者)以一种折中的方式来化解这种困境:她从那些行尸走肉那里获得食物 , 同时在另一个荒凉之地洗净自己的身体 , 以此保持心灵的高洁 , 灵与肉在此以一种扭曲的方式结合在一起 , 这是一种多么温婉而又尖锐的妥协和牺牲 , 但事实是 , 正如徐小斌借文中女人之口所言——她如此生活了三千年!在《敦煌遗梦》中 , 女性的命运与更遥远神秘的历史勾连到了一起 , 在围绕佛像所展开的争夺和权谋之中 , 女性自身的丑陋和局限也被和盘托出 。 我想说徐小斌在某种意义上是一个残忍的书写者 , 她没有含情脉脉地去以简单的善恶来区分男性和女性 , 二元对立的思维在她的作品中很难看到 。 她忠实于自己深切的体验和感受 , 《敦煌遗梦》其实有一个更现实的背景 , 那就是所谓的知青经历 。 作为这一运动的亲历者 , 徐小斌没有陷入滥情的苦难叙述 , 实际上从20世纪80年代的写作开始 , 徐小斌就回避了那种简单的叙述 , 那种将自我经验无经艺术转化的“日记式的文学” 。 徐小斌的着眼点并不在于具体的历史 , 而是在具体的历史背后所呈现的普遍的历史意识和道德规范 。 对于真正的文学来说 , 具体的苦难都是浅薄而容易过去的 , 对象过于明确的反抗和讽刺也是不长久的 , 徐小斌也许意识到了这一点 , 也许并没有意识到 。 但不管如何 , 她感受到了普遍性 。 在短篇《古典悲剧》中 , 徐小斌将这种普遍性编织到一段宫廷斗争中 , 与《羽蛇》描写血缘关系密切的女性群体相比 , 《古典悲剧》中的女性基本上都没有血缘关系 , 她们经由某种偶然的命运而落入黑暗的陷阱 , 而这种偶然的命运 , 却正是这些女性普遍的必然的无法逃避的宿命 。 但是在这一宿命中 , 却有不屈服者的隐忍的反抗——顺儿——这一并非主角的女性为了拯救另外一位女性选择了死亡 , 通过这种自我牺牲 , 她完成了某种抵抗仪式:“她像原谅母亲那样原谅世人的堕落 , 她独自走向通向死亡的回廊 , 用只有十九岁的年轻身体去填补深渊中那个阴暗的缺口 。 ”这是一则还没来得及展开的寓言 , 它的寓意是 , 面对无边又无望的阴暗 , 面对英雄(男性)的缺席 , 女性惟有通过自我牺牲来获得自我拯救 。 这种拯救的维度是多方面的 , 一个女性对另一个女性的拯救 , 一个女性对一段黑暗历史的拯救 , 一个女性对书写和讲述的无畏坚持 。

推荐阅读

- 芍药姑娘|看完“姐姐”格外确认,越老越好看的秘诀是给这个部位重点做保养!

- 笑笑情感笔记|女人骨子里忘不掉的,是给她带来不一样感觉的人,她会一直爱着

- 新氧美容APP|宁静光是给姐姐们买礼物就送出了一套房?…活该你人气第一!

- 徐志摩微诗歌大赛|【诗城海宁】王学海:写作的态度

- 慈溪市新华书店|新华Live丨专访《隐秘的角落》原著作者紫金陈:机缘巧合下选择写作,初衷是为了赚钱

- 当代|王安忆:小说的时间与事实 | 写作课

- 文都教育|六级考完了,翻译和写作“难于上青天”?

- 青海中公教育|青海公务员考试申论写作技巧:如何打造一个漂亮的文章结尾

- 创意写作坊|我们为什么而写作?

- 中央空调|买空调的时候要注意,不是给钱就完事了,还得注意这3个小细节