йҰҷжёҜз”өеҪұпјҢжҳҜеәёдҝ—иҝҳжҳҜиүәжңҜпјҹ( дёү )

гҖҠй№ҝйјҺи®°пјҲ1992пјүгҖӢеңЁз”өеҪұйҮҢ пјҢ йҹҰе°Ҹе®қйқһеёёжё…жҘҡең°иЎЁзӨәпјҡвҖңеҸӘиҰҒеӨ©дёӢзҷҫ姓иҝҮеҘҪж—Ҙеӯҗ пјҢ жңүд№Ұеҝө пјҢ жңүй’ұиөҡ пјҢ йӮЈд№Ҳи°ҒеҒҡзҡҮеёқйғҪдёҖж · гҖӮ вҖқвҖңиҷҪ然жҲ‘еҸҜд»ҘжқҖжҺүдҪ пјҢ дҪҶжҳҜдҪ дёҚжҳҜдёӘеқҸзҡҮеёқ пјҢ жүҖд»ҘжҲ‘жІЎжңүжқҖдҪ зҡ„еҖҹеҸЈ гҖӮ вҖқиҝҷж ·дёҖжқҘ пјҢ з”өеҪұд№ҹеҜ№ж°‘ж—Ҹдё»д№үеҒҡеҮәдәҶж¶Ҳи§Ј пјҢ дҪҶжҳҜ пјҢ е°ҸиҜҙеҺҹи‘—еҜ№дәҺеӣҪ家主д№үзҡ„жӯҢйўӮеңЁз”өеҪұзүҲжң¬йҮҢеҚҙжІЎжңүеҫ—еҲ°дҪ“зҺ° гҖӮеә·зҶҷзҡҮеёқзҡ„еҪўиұЎд№ҹжІЎжңүеҫ—еҲ°еғҸеңЁе°ҸиҜҙйҮҢйӮЈж ·зҫҺеҢ–зҡ„еӨ„зҗҶ пјҢ еңЁз”өеҪұйҮҢ пјҢ д»–еҸӘжҳҜдёҖдёӘзңӢдёҠеҺ»дәәе“ҒдёҚй”ҷгҖҒжІЎд»Җд№Ҳжһ¶еӯҗзҡ„е№ҙиҪ»дәә пјҢ еӨ§е®¶и§ҒдәҶд»–йғҪиҜ·е®үпјҲд»–е”ҜдёҖзҡ„вҖңзҡҮжқғвҖқж Үеҝ—пјү пјҢ д»–зҡ„дёҖжң¬жӯЈз»Ҹдјјд№ҺжңүзӮ№еҘҪ笑 пјҢ еӣ дёәд»–жӣҫз»ҸеңЁеҰ“йҷўйҮҢйқўеҸ¬ејҖе…«ж——йҰ–и„‘дјҡи®® гҖӮеңЁз”өеҪұгҖҠй№ҝйјҺи®°гҖӢйҮҢ пјҢ йҹҰе°Ҹе®қй—®йҷҲиҝ‘еҚ—пјҡ вҖңеёҲзҲ¶ пјҢ дҪ дёәд»Җд№ҲдёҖе®ҡиҰҒеҸҚжё…е‘ўпјҹ вҖқйҷҲиҝ‘еҚ—иҜҙпјҡ вҖңеӣ дёәиҝҷжҳҜжҲ‘жҜ•з”ҹзҡ„еҝ—ж„ҝпјҒ вҖқйҹҰе°Ҹе®қдёҚз”ұеҫ—иҮӘиЁҖиҮӘиҜӯйҒ“пјҡ вҖңеҸҜжҳҜ пјҢ еҸӘдёҚиҝҮдёәдәҶдҪ жҜ•з”ҹзҡ„еҝ—ж„ҝ пјҢ е°ұиҰҒжү“д»— пјҢ е°ұиҰҒжӯ»дәә пјҢ дјјд№ҺвҖҰвҖҰвҖқеңЁиҝҷйҮҢ пјҢ вҖңеҸҚжё…вҖқеҸӘжҳҜдёҖдёӘиұЎеҫҒпјҡ жҲ‘们дёҚдёҖе®ҡжҠҠе®ғеҪ“дҪңеҺҶеҸІдёҠзҡ„вҖңеҸҚжё…вҖқ пјҢ е®ғеҸҜд»Ҙд»ЈиЎЁд»»дҪ•жҠҪиұЎзҡ„ж„ҸиҜҶеҪўжҖҒеҸҜиғҪйҖ жҲҗзҡ„еҚұе®іпјҡ еұ жқҖе’ҢжҲҳдәүеҫҖеҫҖеңЁдёҖдёӘжҠҪиұЎзҡ„зҗҶеҝөжҲ–иҖ…дҝЎд»°зҡ„йқўе…·дёӢйқўиҝӣиЎҢ гҖӮ03еҗҺзҺ°д»Јдё–з•Ң пјҢ вҖңйӣ…вҖқдёҺвҖңдҝ—вҖқзҡ„еҲҶз•ҢеңЁиҝҷдәӣйҰҷжёҜз”өеҪұйҮҢ пјҢ ж¬ўеәҶзҡ„вҖңй…’зҘһвҖқзІҫзҘһз»ҹжІ»дёҖеҲҮ пјҢ жІЎжңүд»Җд№ҲзҘһеңЈдёҚеҸҜдҫөзҠҜзҡ„еҒ¶еғҸе’ҢжқғеЁҒпјӣ然иҖҢиҝҷдәӣз”өеҪұд№ҹ并дёҚжҳҜж„Ҹж¬ІиҝӣиЎҢдёҘиӮғзҡ„йў иҰҶжҲ–иӢҰ涩зҡ„еҸҚжҠ— пјҢ еҸӘжҳҜжёёжҲҸең°гҖҒејҖеҝғең°еҳІи®Ҫж‘№жӢҹ пјҢ д»ҘжӯӨеё®еҠ©жҲ‘们йҮҚж–°жҖқзҙўзҺ°еңЁе’Ңдј з»ҹд№Ӣй—ҙзҡ„е…ізі» пјҢ жҖқзҙўвҖңдёӯеӣҪдәәвҖқеңЁдёҖдёӘеҗҺзҺ°д»Јдё–з•ҢйҮҢзҡ„ж–ҮеҢ–е®ҡдҪҚпјӣдёҖеҲҮж„ҹжғ…йғҪиў«ж”ҫеңЁдёҖдёӘеӨҚжқӮзҡ„иҜӯеўғд№Ӣдёӯ пјҢ еӣ дёәд»»дҪ•еҚ•дёҖзӢӯзӘ„зҡ„ж„ҹжғ…йғҪе®№жҳ“жҠҠиҝҷдёӘеӨҚжқӮзҡ„дәәдё–з®ҖеҚ•еҢ– пјҢ жҠҠжҲ‘们еҸҳжҲҗеҚҒеҮ еІҒзҡ„дёӯеӯҰз”ҹ гҖӮ з”ұжӯӨзңӢжқҘ пјҢ д№қеҚҒе№ҙд»Јзҡ„йҰҷжёҜзЎ®е®һе…·жңүејәзғҲзҡ„еҗҺзҺ°д»Јж°”жҒҜ пјҢ иҖҢдё”д»ҘжӯӨжһ„жҲҗдәҶе®ғзӢ¬зү№зҡ„ж–ҮеҢ–иә«д»Ҫ гҖӮжҲ‘们з”ҹжҙ»еңЁдёҖдёӘеүҚжүҖжңӘжңүзҡ„еӨҡе…ғзҡ„дё–з•Ң гҖӮ еңЁиҝҷдёӘз”ұдәҺеҚ«жҳҹдј ж’ӯгҖҒз”өи§Ҷз”өеҪұгҖҒз”өеӯҗйӮ®д»¶гҖҒдә’иҒ”зҪ‘иҖҢеҸҳеҫ—и¶ҠжқҘи¶Ҡе°Ҹзҡ„дё–з•Ң пјҢ еңЁиҝҷдёӘз”ұдәҺдәәеҸЈзҡ„иҝҒ移гҖҒж—…иЎҢд»ҘеҸҠи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„жө·еӨ–ж•Јеұ…зӨҫеҢәпјҲdiasporaпјүзҡ„еҮәзҺ°иҖҢдҪҝеҫ—еӣҪ家зҡ„е®ҡд№үи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҚжқӮгҖҒз–Ҷеҹҹи¶ҠжқҘи¶ҠжөҒеҠЁзҡ„дё–з•Ң пјҢ дёҖдёӘз”ұдәҺдәӨжөҒе’ҢдәӨйҖҡзҡ„ж–№дҫҝиҖҢдҪҝеҫ—еҗ„з§ҚдҝЎд»°гҖҒз§Қж—ҸгҖҒе®—ж•ҷгҖҒж–ҮеҢ–并иӮ©иҖҢиЎҢзҡ„дё–з•Ң пјҢ д№ҹ许笑声жҳҜеҘҪзҡ„и§ЈеҶіеҠһжі• пјҢ еӣ дёәе®ғж„Ҹе‘ізқҖжҲ‘们еҸҜд»Ҙи·іеҮәиҮӘиә« пјҢ еҜ№иҮӘе·ұйҮҮеҸ–дёҖз§Қд»»дҪ•зҗҶжҖ§зҡ„еҸҚжҖқйғҪдёҚиғҪзјәе°‘зҡ„и·қзҰ»ж„ҹ пјҢ дёҖз§Қд»»дҪ•еҒҘеә·зҡ„дәәз”ҹи§ӮйғҪдёҚиғҪзјәе°‘зҡ„е№Ҫй»ҳзҡ„еҸҚи®ҪжҖҒеәҰпјӣеҸҜд»ҘеёҰжҲ‘们超и¶Ҡд»»дҪ•ж„ҸиҜҶеҪўжҖҒзҡ„е®—ж•ҷејҸзӢӮзғӯ пјҢ дёҚз®Ўе®ғжҳҜеӣҪ家主д№үд№ҹеҘҪ пјҢ иҝҳжҳҜж°‘ж—Ҹдё»д№үд№ҹеҘҪ пјҢ д»ҺиҖҢеҜ№дё–з•Ңе»әз«ӢдёҖз§ҚзҹҘжҖ§зҡ„и®ӨиҜҶпјӣеҸҜд»Ҙеё®еҠ©жҲ‘们еҹ№е…»дёҖз§Қж¬ўеәҶиҖҢдёҚжҳҜжҒҗжғ§жҲ–еҺҢжҒ¶зҹӣзӣҫдёҺжЁЎзіҠжҖ§зҡ„еҝғжғ… пјҢ д»ҘејҖж”ҫзҡ„жҖҒеәҰжӢҘжҠұе·®ејӮпјӣеҸҜд»Ҙеё®еҠ©жҲ‘们д»ҘеӢҮж°”е’Ңжҷәж…§йқўеҜ№д»»дҪ•вҖңдәҢеҚҒдәҢжқЎеҶӣ规вҖқејҸзҡ„з”ҹеӯҳеӣ°еўғ гҖӮ еҪ’ж №з»“еә• пјҢ зңҹжӯЈзҡ„жҷәж…§дёҚжҳҜз—ӣиӢҰзҡ„вҖ”вҖ”е“ӘжҖ•е®ғжҳҜз»ҸиҝҮз—ӣиӢҰеҫ—жқҘзҡ„вҖ”вҖ”иҖҢжҳҜе№Ҫй»ҳзҡ„ гҖӮ

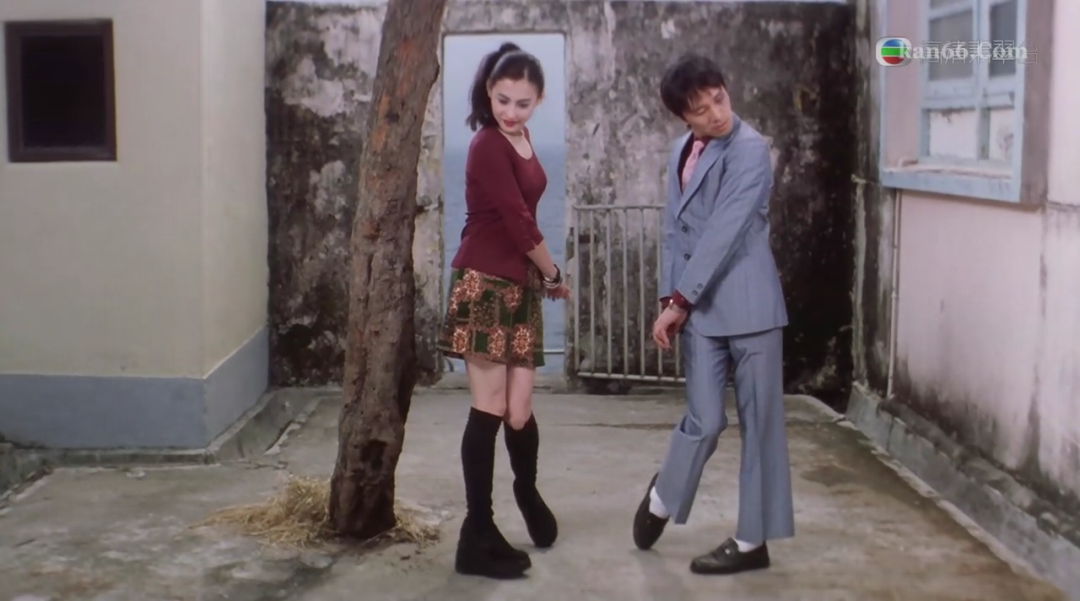

гҖҠе–ңеү§д№ӢзҺӢпјҲ1999пјүгҖӢйҰҷжёҜз”өеҪұи’ҷеҸ—вҖңдҝ—вҖқзҡ„жү№иҜ„ пјҢ дҪҶжҳҜ пјҢ жҲ‘们зҡ„дё–зәӘйңҖиҰҒзҡ„дёҚжҳҜе·Із»ҸеӨӘеӨҡзҡ„вҖңйӣ…вҖқиҖҢжҳҜдёҖзӮ№вҖңдҝ—вҖқ гҖӮ д»Һе·ҙжҙӣе…Ӣйҹід№җеҲ°иҺҺеЈ«жҜ”дәҡжҲҸеү§ пјҢ д»ҺгҖҠзүЎдё№дәӯгҖӢеҲ°гҖҠжЎғиҠұжүҮгҖӢгҖҒгҖҠй•ҝз”ҹж®ҝгҖӢ пјҢ иҝҷдәӣдёңиҘҝеңЁдә§з”ҹд№Ӣйҷ…йғҪжҳҜйҖҡдҝ—зҡ„ пјҢ иҖҢиҺҺеү§е’ҢгҖҠзүЎдё№дәӯгҖӢзӯүзӯүеү§дҪң пјҢ йҮҢйқўйғҪеҢ…еҗ«зқҖиў«зӣ®дёәзӣёеҪ“дҝ—ж°”жҲ–еәёдҝ—зҡ„жҲҗеҲҶвҖ”вҖ”жӯЈжҳҜе®ғ们жһ„жҲҗдәҶдёҖдёӘжҙ»з”ҹз”ҹзҡ„гҖҒжҜ«дёҚиЈ…и…”дҪңеҠҝзҡ„ж–ҮеҢ– гҖӮ еңЁеҚҒе…ӯдёғдё–зәӘзҡ„欧жҙІ пјҢ еҪ“е·ҙиө«зҲ¶еӯҗдёәдәҶиөҡй’ұиҖҢдёҖдёӘжҳҹжңҹеҶҷдёҖйҰ–еә·еЎ”еЎ”зҡ„ж—¶еҖҷ пјҢ йҹід№җжөёж¶ҰдәҶдәә们зҡ„з”ҹжҙ» пјҢ ж— и®әжҳҜеҗғйҘӯ пјҢ жҳҜе–қиҢ¶ пјҢ ж— и®әжҳҜеңЁиЎ—еӨҙ пјҢ еңЁе№ҝеңә пјҢ еҲ°еӨ„йғҪжңүд№җйҳҹеңЁжј”еҘҸвҖ”вҖ”йҹід№җжҳҜдёҖдёӘжҙ»з”ҹз”ҹзҺ°е®һзҡ„дёҖйғЁеҲҶ гҖӮ иҖҢиҮӘд»Һдәә们ејҖе§Ӣиҷ”иҜҡең°еқҗеңЁйҹід№җеҺ…йҮҢ пјҢ иЎЈзқҖ笔жҢә пјҢ е°ҸеҝғзқҖдёҚеҸ‘еҮәеЈ°йҹі пјҢ дёҚжү“зһҢзқЎ пјҢ дёәдәҶеҠ е…ҘвҖңй«ҳйӣ…вҖқзҡ„иҜқиҜӯиҖҢејәиҝ«иҮӘе·ұеҝҚеҸ—дёӨдёӘе°Ҹж—¶зҡ„дәӨе“Қд№җиҪ°зӮёжҲ–иҖ…зҺ°д»Јйҹід№җзҡ„еҘҮжҖӘеҷӘйҹід№Ӣж—¶ пјҢ йҹід№җж–ҮеҢ–дёӯжңүдёҖз§ҚдёңиҘҝе·Із»Ҹжӯ»жҺүдәҶ гҖӮ еҗҢзҗҶ пјҢ еҚҡзү©йҰҶгҖҒиүәжңҜеұ•и§ҲйҰҶ пјҢ йғҪеҹ№е…»дәҶиүәжңҜе’Ңз”ҹжҙ»зҡ„и·қзҰ» пјҢ еҹ№е…»дәҶдәә们еҜ№иүәжңҜзҡ„е®—ж•ҷжӢңзү©зІҫзҘһ гҖӮ йҰҷжёҜеҜјжј”зҺӢжҷ¶жӣҫз»ҸеҖҹдёҖдёӘз”өеҪұи§’иүІд№ӢеҸЈеҸ‘иЎЁдәҶжҲ‘и§үеҫ—жҳҜиҝҷдҪҚеҜјжј”жң¬дәәзҡ„иүәжңҜе®ЈиЁҖпјҡеәёдҝ—жҳҜдәәзұ»зҡ„жң¬иғҪ гҖӮ дҪҶжҳҜдәә们全йғҪиҜҜи§ЈдәҶеәёдҝ— гҖӮ жҲ‘жҠҠеәёдҝ—еҸҳжҲҗиүәжңҜ пјҢ дҪҝдҪ иғҪеӨҹж¬ЈиөҸе’Ңдә«еҸ—е®ғ гҖӮеңЁеҗҺзҺ°д»Јзҡ„дё–з•ҢйҮҢ пјҢ йӣ…дёҺдҝ—зҡ„еҲҶз•Ңжң¬иә«е·Із»ҸеҰӮжҳҜиў«жЁЎзіҠгҖҒиў«ж¶Ҳи§ЈгҖҒиў«жҳҫзӨәеҮәе®ғзҡ„еұҖйҷҗжҖ§ гҖӮ жҲ‘еёҢжңӣ пјҢ иҝҷзҜҮж–Үз« зҡ„еҲҶжһҗ пјҢ дҪҝдәә们еҸҜд»Ҙд»ҺеҺҶеҸІжј”д№үдёҺз”өеҪұиҝҷдёӨз§ҚйҖҡдҝ—зҡ„иүәжңҜеҪўејҸйҮҢйқў пјҢ еҫ—еҲ°дә«еҸ—е’Ңдә«еҸ—д№ӢеӨ–зҡ„дёңиҘҝпјҡдёҖзӮ№е„ҝвҖ”вҖ”з”ЁдёҖеҸҘз”Ёдҝ—дәҶзҡ„иҜқжқҘиҜҙвҖ”вҖ”вҖңжҖқжғізҡ„йЈҹзІ®вҖқ гҖӮ

жҺЁиҚҗйҳ…иҜ»

- еҖҳиӢұе…Ғе»әйҰҷжёҜжөҒдәЎи®®дјҡе°ҶеӨ§й”ҷзү№й”ҷ

- дёӯеӣҪйқ’е№ҙжҠҘ|3еҲҶй’ҹе”®зҪ„пјҒд»ҠеӨ©пјҢиҝҷйҮҢзҡ„з”өеҪұзҘЁеҚ–еҫ—еӨӘзҒ«зҲҶ

- иӢұеӣҪжҲ–е°ҶжҡӮеҒңдёҺйҰҷжёҜеј•жёЎжқЎзәҰ

- з”өеҪұеҲҶзә§ж„Ҹе‘ізқҖи®ӨеҸҜдәҶжҹҗдәӣдҪңе“ҒеӯҳеңЁзҡ„д»·еҖј

- йҰҷжёҜиҜҒзӣ‘дјҡ:жңӘи§ҒйҰҷжёҜеӣҪе®үжі•еңЁд»»дҪ•еұӮйқўеҪұе“ҚйҮ‘иһҚ

- з”өеҪұ|еҫ®з”өеҪұгҖҠиҝҮдёҠеҘҪж—ҘеӯҗгҖӢзңҹжғ…д»ӨдәәжіӘзӣ®

- еҪұйҷўеӨҚе·ҘпјҒжҲҗйғҪеҚ–еҮәе…ЁеӣҪеүҚдёүеј з”өеҪұзҘЁе’ҢйҰ–ж—ҘжңҖй«ҳзҘЁжҲҝ

- йҰҷжёҜеңЁеӣһеҪ’еүҚжҜҸе№ҙиў«иӢұиө„зҡ„иҙўеӣўжҗңеҲ®иө°1еҚғдәҝе…ғиҙўеҜҢ!

- 1998е№ҙжҙӘзҒҫйҰҷжёҜеҗ‘еҶ…ең°жҚҗж¬ҫ6.8дәҝ еұ…дё–з•Ң第дёҖ

- з”өеҪұиғЎдҫғ|еҸЈиҜ•пјҡзҺүеӯ—еҠ дёҖ笔пјҢжҳҜд»Җд№Ҳеӯ—пјҹ95еҗҺжІүзқҖеә”еҜ№пјҢеҪ•з”Ё