жӮјдәЎ|жўҰиқ¶гҖҒжӮјдәЎдёҺж—…иЎҢпјҡйқ’е№ҙжң¬йӣ…жҳҺзҡ„зҲұдёҺиҝ·зӢӮ( дә” )

жң¬йӣ…жҳҺеҗҢжғ…и¶…зҺ°е®һдё»д№үе’ҢдәІиҝ‘е…ұдә§дё»д№үеҮ д№ҺеҸ‘з”ҹеңЁеҗҢдёҖж—¶жңҹгҖӮгҖҠеҚ•иЎҢйҒ“гҖӢйўҳзҢ®з»ҷд»–зҡ„жғ…дәәйҳҝиҘҝеЁ…В·жӢүиҘҝж–ҜпјҢжң¬йӣ…жҳҺеңЁеҚЎжҷ®йҮҢеІӣеәҰеҒҮж—¶йҖҡиҝҮеҘ№дәҶи§ЈдәҶдҝ„еӣҪйқ©е‘Ҫзҡ„зңҹе®һжғ…еҶөпјҢеҗҢжңҹиҝҳз ”иҜ»дәҶеҚўеҚЎеҘҮзҡ„гҖҠеҺҶеҸІе’Ңйҳ¶зә§ж„ҸиҜҶгҖӢгҖӮ

жҲ‘们зңӢеҲ°гҖҠеҚ•иЎҢйҒ“гҖӢдёӯжңҖй•ҝзҡ„гҖҠеёқеӣҪе…ЁжҷҜгҖӢе…ЁжҷҜејҸең°жҸҸз”»дәҶз»ҸжөҺеӨ§иҗ§жқЎж—¶жңҹзҡ„еҫ·еӣҪзӨҫдјҡд»ҘеҸҠиә«еӨ„еҺӢжҠ‘ж°ӣеӣҙдёӢзҡ„еҫ·еӣҪж°‘дј—зҡ„иү°йҡҫеўғйҒҮе’ҢзІҫзҘһдёҠзҡ„жҷ®йҒҚеӣ°йЎҝгҖӮиҝҷжҳҜгҖҠеҚ•иЎҢйҒ“гҖӢжүӢзЁҝйҮҢжңҖж—©жңүзЎ®е®ҡж—Ҙжңҹи®°еҪ•зҡ„еҚ•зҜҮпјҢе®ғзҡ„йҮҚиҰҒжҖ§еңЁдәҺе®ғжҳҜжң¬йӣ…жҳҺ第дёҖзҜҮеҲҶжһҗеҫ·еӣҪзӨҫдјҡзҺ°е®һзҡ„ж–Үз« пјҢеҜ№ж—¶ж”ҝзҡ„жү№еҲӨе§ҝжҖҒйқһеёёйІңжҳҺгҖӮдҪңдёәиө·зӮ№пјҢе®ғе°ұеғҸжҳҜгҖҠеҚ•иЎҢйҒ“гҖӢзҡ„иғҡз»ҶиғһпјҢи•ҙи—ҸдәҶж•ҙйғЁд№Ұзҡ„ж”ҝжІ»зҲҶзӮёеҠӣгҖӮ

ж–Үз« еӣҫзүҮ

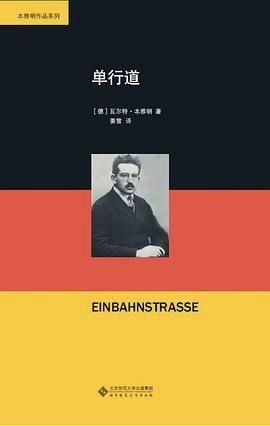

гҖҠеҚ•иЎҢйҒ“гҖӢпјҢ[еҫ·] з“Ұе°”зү№В·жң¬йӣ…жҳҺ и‘—пјҢе§ңйӣӘ иҜ‘пјҢи°ӯеҫҗй”Ӣе·ҘдҪңе®ӨдёЁеҢ—дә¬еёҲиҢғеӨ§еӯҰеҮәзүҲзӨҫпјҢ2020е№ҙ1жңҲгҖӮ

иҖҢеҜ№дәҺж—¶ж”ҝзҡ„жү№еҲӨпјҢжң¬йӣ…жҳҺиҝҗз”Ёзҡ„ж–№жі•дёҚжҳҜжңүжқҝжңүзңјзҡ„жқЎеҲҶзј•жһҗпјҢиҖҢжҳҜзқҖеҠӣж¶ҲйҷӨеҸҚжҖқе’Ңж—Ҙеёёз”ҹжҙ»д№Ӣй—ҙзҡ„еҜ№з«Ӣе’Ңе·®ејӮпјҢе…·дҪ“иЎЁзҺ°дёәжҚ•жҚүеҚіеҲ»зҡ„зҗҗзўҺд№ӢжҷҜпјҢеңЁе…·дҪ“зҡ„еӣҫеғҸеұ•зӨәдёӯд»ӨзҺ°иұЎдёҺжҖқжғіеҸ еҗҲжҲҗеғҸпјҢжҲ–жҳҜеҖҹз”ұж„ҸиұЎзӣҙжҺҘеҲҮе…ҘзӨҫдјҡз—ҮеҖҷпјҢе°Ҷж—Ҙеёёз»ҸйӘҢгҖҒе…ёж•…е’ҢиӯҰеҸҘжӢүиҝӣеұ•зӨәе’Ңжү№еҲӨдәӨиһҚиЎҢиҝӣзҡ„и§ҶйҮҺгҖӮ

жҜ”еҰӮгҖҠеёқеӣҪе…ЁжҷҜгҖӢдёӯжң¬йӣ…жҳҺз”ЁвҖңдәӢжғ…дёҚдјҡеҶҚиҝҷж ·дёӢеҺ»вҖқе’ҢвҖңиҙ«з©·е№¶дёҚеҸҜиҖ»вҖқиҝҷж ·еҮқз»“дәҶеҸӨиҖҒжҷәж…§зҡ„и°ҡиҜӯзӣҙжҺҘеҲҮе…ҘзҺ°е®һз”ҹжҙ»пјҢйҖҡиҝҮеұ•зӨәи°ҡиҜӯеҚідј з»ҹз»ҸйӘҢзҡ„еӨұж•ҲиҖҢеҗҜиҝӘдәә们ж‘Ҷи„ұж—ўжңүи§Ӯеҝөзҡ„жЎҺжўҸпјҢйҮҚж–°ејҖеҗҜеә”еҜ№еҪ“дёӢеҚұжңәзҡ„еҸҚжҖқд№ӢйҖ”гҖӮ

йӮЈдёҚеӢ’ж–Ҝзҡ„жёёеҺҶз»ҸйӘҢиҝҳдёә他收иҺ·дәҶдёҖз§ҚеҜ№зҺ°е®һиҝӣиЎҢејҖж”ҫжҖ§жҖқиҖғе’Ңе®Ўи§Ҷзҡ„дҪ“зі»пјҢйӮЈе°ұжҳҜвҖңеӨҡеӯ”жҖ§вҖқе’ҢвҖңжё—йҖҸжҖ§вҖқгҖӮвҖңеӨҡеӯ”жҖ§вҖқжҳҜе…ідәҺи®ӨзҹҘзҡ„еҗҜзӨәгҖӮиҝҷжҳҜдёҖз§Қи®ӨеҮәзӣёдјјжҖ§е’Ңе…іиҒ”жҖ§зҡ„иҜӯиЁҖеӨ©иөӢпјҢе…·жңүе°Ҷж„Ҹд№үиҪ¬жҚўгҖҒзұ»жҜ”гҖҒжҠ•е°„并з”ҹжҲҗзҡ„еҲӣйҖ еҠӣпјҢд»ҺиҖҢеҪўжҲҗж–°зҡ„зҹҘиҜҶдёҺзҗҶи§ЈгҖӮжҲ‘们зңӢеҲ°гҖҠеҚ•иЎҢйҒ“гҖӢдёӯеӯҳеңЁиҜёеӨҡеҰӮиҝһйҖҡеҷЁдёҖж ·зҡ„вҖңеӨҡеӯ”вҖқиҜӯжұҮгҖӮ

жҜ”еҰӮгҖҠ13еҸ·гҖӢдёӯеҜ№д№ҰзұҚе’ҢеҰ“еҘізҡ„еҜ№жҜ”пјҡвҖңжңүжңқдёҖж—ҘпјҢ他们жҢәзқҖиӮҘиғ–зҡ„иә«иәҜз«ҷеңЁиЎ—еӨҙпјҲsteht als wohlbeleibtes Korpus auf auf dem StrichпјүпјҢвҖҰвҖҰвҖқе…¶дёӯвҖңStrichвҖқж—ўжҢҮеҰ“еҘіе…ңе®ўзҡ„зӢӯй•ҝиЎ—еӨҙпјҢеҸҲжҢҮж–Үеӯ—зҡ„иҪҪдҪ“еҚізәҝжқЎпјӣвҖңwohlbeleibtes KorpusвҖқж—ўжҢҮеҘідәәзҡ„иӮҘиғ–иә«иәҜпјҢеҸҲжҢҮеҶҷдҪңж—Ҙжёҗз§ҜзҙҜиө·жқҘзҡ„д№ҰзұҚеҺҡеәҰгҖӮ

иҝҷз§ҚвҖңеӨҡеӯ”вҖқиҜӯиЁҖе°ұдёәжҖқжғіеӣҫеғҸдёӯеӣҫеғҸдёҺжҖқжғізҡ„еҸ еҗҲжҲҗеғҸиҫҫжҲҗдәҶжқЎд»¶пјҢжҜ”еҰӮгҖҠеўЁиҘҝе“ҘдҪҝйҰҶгҖӢзҡ„ж ҮйўҳвҖңдҪҝйҰҶпјҲBotschaftпјүвҖқе°ұиҒ”系并еҜ№еіҷиө·ж–Үжң¬дёӯйҡҗеҢҝзҡ„дё–дҝ—дёҺе®—ж•ҷеӣ зҙ гҖӮеҰӮжһңеҺ»иҜ»еҫ·иҜӯеҺҹж–ҮпјҢе°ұдјҡеҸ‘зҺ°иҝҷдәӣжңәе…ігҖӮ

жң¬йӣ…жҳҺзҡ„жҖқжғіеӣҫеғҸд№ҰеҶҷе…¶е®һжҳҜд»–е…ідәҺз»ҸйӘҢзҡ„е“ІеӯҰе’ҢзҫҺеӯҰжҖқжғізҡ„дёҖйғЁеҲҶгҖӮеңЁжң¬йӣ…жҳҺпјҢвҖңжҖқжғівҖ”з»ҸйӘҢвҖқжҳҜи®ӨзҹҘзҡ„дёҖз§ҚзҗҶжғіжЁЎеһӢпјҢеңЁе…¶дёӯз»ҸйӘҢдёҺи®ӨиҜҶж—ўдёӨеҲҶеҸҲеҗҲдёҖпјҢиҝҷз§Қз»јеҗҲеҪўејҸжҠҠз»ҸйӘҢзҺ°иұЎд»ҺиҝҮеҺ»зҡ„йҷ„еұһең°дҪҚжӢҜж•‘еҮәжқҘпјҢе®ғ们зҡ„з№ҒеӨҡдёҺзҗҗзўҺеңЁзңҹзҗҶзҡ„и®ӨиҜҶиҝҮзЁӢдёӯиў«е…ЁйғЁдҝқз•ҷгҖӮеӣҫеғҸдёҚеҶҚжҳҜжҖқжғіжҲ–зҗҶеҝөзҡ„ж‘№еғҸпјҢиҖҢжҳҜдёҺжҖқжғідёҖйҪҗеҗҲжҲҗжҖқжғіеӣҫеғҸпјҢиҝ«дҪҝзҺ°иұЎжң¬иә«еҺ»е‘ҲзҺ°жң¬дҪ“зҡ„зңҹзҗҶгҖӮ

жҖқжғіеӣҫеғҸеӣ жӯӨеңЁжң¬йӣ…жҳҺиҝҷйҮҢе°ұеҢ–дёәдёҖз§ҚзӢ¬зү№зҡ„з»ҸйӘҢејҸзҡ„е·ҘдҪңж–№жі•пјҢе®ғдёҖж–№йқўдҪҝеҫ—жҖқжғіе…·жңүзӢ¬зү№зҡ„еҪўиұЎжҖ§пјҢеҸҰдёҖж–№йқўеңЁе…·дҪ“зҡ„еҺҶеҸІж–ҮеҢ–иҜӯеўғдёӯпјҢдҪҝз»ҸйӘҢзүҮж®өжҲҗдёәжҖқиҫЁдёҺз»ҸйӘҢеҘҮеҰҷдәӨиһҚзҡ„е“ІеӯҰеҸҚжҖқгҖӮ

еңЁжң¬йӣ…жҳҺеҗҺжңҹзҡ„жҖқжғіе…іеҲҮдёӯпјҢзҺ°д»ЈзӨҫдјҡ已然з ҙзўҺдё”иҙ¬еҖјдәҶзҡ„з»ҸйӘҢжҳҜжң¬йӣ…жҳҺдёәи§ЈејҖзҺ°д»ЈжҖ§д№Ӣи°ңе…іжіЁзҡ„ж ёеҝғз„ҰзӮ№пјҢгҖҠеҚ•иЎҢйҒ“гҖӢдёӯжҖқжғіеӣҫеғҸзҡ„жңҖз»Ҳж—ЁеҪ’пјҢе°ұжҢҮеҗ‘дәҶеҜ№з»ҸйӘҢзҡ„ж•‘иөҺпјҢиҖҢеҜ№з»ҸйӘҢзҡ„ж•‘иөҺд№ҹе°ұжҳҜеҜ№ж•ҙдҪ“жҖ§зҡ„жҒўеӨҚгҖӮ

еҖҳеҸӨе°”е…°еҫ·еӨ«дәәжүҖиҝ°еҹәжң¬еұһе®һпјҢеҖҳ1940е№ҙеә•жқҘеҲ°зҫҺеӣҪд»ҘеҗҺеҫҲеҝ«жүҫеҲ°йҳҝеӨҡиҜәпјҢйӮЈд№ҲпјҢйқўеҜ№иҝҷж— вҖңзү©вҖқзҡ„йҒ—еҳұйҳҝеӨҡиҜәдёҖе®ҡдјӨж„ҹгҖӮиӢҘжүҖж¶үд№Ӣзү©жӯЈжҳҜвҖңеҺҶеҸІе“ІеӯҰи®әзәІвҖқпјҢиӢҘеҘ№еӨ§иҮҙзңӢиҝҮгҖҒеҸҲиғҪи®Іиҝ°дёҖдәҢпјҢйӮЈд№ҲпјҢжү“ејҖеӨҡе§Ҷе…ӢеҚҡеЈ«еёҰжқҘзҡ„з®ұеӯҗпјҢеҸ‘зҺ°е…¶дёӯжңүвҖңеҺҶеҸІе“ІеӯҰи®әзәІвҖқпјҢйҳҝеӨҡиҜәдёҖе®ҡж¬Јж…°пјҒиҜҡ然пјҢеӨҡе§Ҷе…ӢеҚҡеЈ«пјҲ1941е№ҙ7жңҲпјүеёҰжқҘзҡ„вҖңеҺҶеҸІе“ІеӯҰи®әзәІвҖқпјҢдёҺд№ӢеүҚпјҲ1941е№ҙ6жңҲпјүйҳҝдјҰзү№дәӨз»ҷйҳҝеӨҡиҜәзҡ„вҖңеҺҶеҸІе“ІеӯҰи®әзәІвҖқжңүиҫғжҳҺжҳҫе·®еҲ«гҖӮ

ж–Үз« еӣҫзүҮ

жң¬йӣ…жҳҺзҡ„иҜ—пјҡ

вҖңдҪ жІүзқЎпјҢеҚҙжҳҜжё…йҶ’д№Ӣе…үвҖқ

жң¬йӣ…жҳҺпјҢдёҖдёӘиў«еҺҶеҸІгҖҒе…үжҷ•гҖҒжіўеҫ·иҺұе°”гҖҒзҝ»иҜ‘гҖҒжҠҖжңҜеӨҚеҲ¶гҖҒзҫҺеӯҰж•‘иөҺгҖҒи®Іж•…дәӢзҡ„дәәгҖҒеҝ§йғҒгҖҒж–°й—»дёҺж‘„еҪұгҖҒејҘиөӣдәҡгҖҒйқһж„Ҹж„ҝи®°еҝҶгҖҒе•Ҷе“ҒгҖҒдҪңиҖ…е’Ңз”ҹдә§иҖ…зӯүи·ЁеӯҰ科关键иҜҚеӣҙз»•зҡ„еҗҚеӯ—пјҢдёҖдёӘвҖңи§Ӯдј—иҝҳжқҘдёҚеҸҠйј“жҺҢе°ұе·Із»Ҹи¶…еүҚи·‘еҮәиөӣйҒ“вҖқзҡ„вҖңж·ұжө·йҮҮзҸ дәәвҖқпјҲйҳҝдјҰзү№иҜӯпјүпјҢ20дё–зәӘ欧жҙІвҖңжңҖдјҹеӨ§зҡ„ж–ҮеӯҰеҝғзҒөд№ӢдёҖвҖқпјҲеёғиҺұеёҢзү№иҜӯпјүпјҢеҚҙжіЁе®ҡеҰӮеҗҢвҖңеёқеӣҪдёҠз©әжІЎжңүж°ӣеӣҙзҡ„еҪ—жҳҹвҖқпјҲйҳҝеӨҡиҜәиҜӯпјүзҡ„вҖң欧жҙІжңҖеҗҺдёҖдёӘж–ҮдәәвҖқпјҢжӮ„з§ҳең°е°Ҷд»–йқ’е№ҙж—¶д»ЈйҮҢзҡ„жҷәиҜҶй”ӢиҠ’е’Ңжғ…ж„ҹз”ҹжҙ»зі…иҝӣдәҶеҚҒеӣӣиЎҢе“ҖиҜ—дёӯпјҢдҪҝиҜ»иҖ…еҫ—д»ҘзӘҘи§ҒдёҖдёӘжҖқжғіе®¶йҡҗз§ҳзҡ„еҝғдәӢе’ҢжҳҫиҰҒзҡ„жүҚеҚҺгҖӮ

гҖҠиҜ—жӯҢзҡ„йҖҖеҢ–гҖӢзҡ„дҪңиҖ…пјҢз“Ұе°”зү№В·жң¬йӣ…жҳҺж–ҮеӯҰжү№иҜ„зҡ„еҜ№иұЎеҚЎе°”В·еҸӨж–ҜеЎ”еӨ«В·зәҰиө«жӣјпјҲCarl Gustav JochmannпјүеңЁдј и®°дҪң家笔дёӢжӣҫиў«еҰӮжӯӨиҜ„иҝ°пјҡвҖңж—©еңЁд»–зҡ„йқ’е№ҙж—¶жңҹпјҢзәҰиө«жӣјдҫҝ收иҺ·дәҶиҫғй«ҳзҡ„зІҫзҘһдҝ®дёәе’Ңжё…йҶ’зҡ„еӨҙи„‘пјҢдҪҶд»–дёәжӯӨд»ҳеҮәзҡ„пјҢеҚҙжҳҜж— е®¶еҸҜеҪ’зҡ„жҳӮиҙөд»Јд»·гҖӮвҖқ

иҝҷдәӣеҲӨиҜӯеҮ д№Һд№ҹеҗҢж ·йҖӮдәҺиҜ—дәәе…ӢйҮҢж–ҜжүҳеӨ«В·еј—йҮҢеҫ·йҮҢеёҢВ·жө·еӣ еӢ’пјҲChristoph Friedrich HeinleпјүпјҢд»–жҳҜжң¬йӣ…жҳҺйқ’е№ҙж—¶д»Јзҡ„жңҖдәІеҜҶзҡ„дјҷдјҙд№ӢдёҖпјҢд№ҹжҳҜжң¬йӣ…жҳҺз§ҳиҖҢдёҚе®Јзҡ„дёғеҚҒдёүйҰ–еҚҒеӣӣиЎҢиҜ—е“ҖжӮјзҡ„е”ҜдёҖеҜ№иұЎгҖӮ

жң¬йӣ…жҳҺдёҺиҜ—дәәжө·еӣ еӢ’зӣёиҜҶдәҺж—©жңҹйқ’е№ҙиҝҗеҠЁж—¶жңҹпјҢиҷҪ然дёӨдәәзҡ„е…ізі»д»…з»ҙжҢҒдәҶдёҖе№ҙеӨҡзҡ„ж—¶й—ҙпјҢеҚҙиў«и®ӨдёәжҳҜвҖңжң¬йӣ…жҳҺзҘһз§ҳдәәз”ҹдёӯжңҖзҘһз§ҳзҡ„дёҖж®өжҸ’жӣІвҖқпјҢдёәжң¬йӣ…жҳҺвҖңж—ҘеҗҺзҡ„зҗҶжҷәдёҺжғ…ж„ҹйғҪз•ҷдёӢдәҶйҡҫд»ҘзЈЁзҒӯзҡ„еҚ°и®°вҖқгҖӮжӯЈеҰӮеј—йҮҢеҫ·йҮҢеёҢВ·жіўиҢЁиӢҸж–ҜпјҲFriedrich PodszusпјүпјҢиҝҷдҪҚжҙ»и·ғдәҺдёҠдё–зәӘдәҢеҚҒе№ҙд»Јжң¬йӣ…жҳҺжңӢеҸӢеңҲзҡ„иӢҸе°”еқҺжҷ®еҮәзүҲзӨҫзј–иҫ‘еңЁйҳҝеӨҡиҜә1955е№ҙзј–иҫ‘зҡ„дёӨеҚ·зүҲгҖҠжң¬йӣ…жҳҺж–ҮйӣҶгҖӢдёӯдәҺвҖңз”ҹе№іжіЁйҮҠвҖқдёӯеҶҷйҒ“пјҡвҖңиҝҷйҮҢи®°иҪҪдәҶжң¬йӣ…жҳҺдёәзәӘеҝөиҜ—дәәжө·еӣ еӢ’дёҺд»–зҡ„еҘіеҸӢиҺүеҚЎВ·еЎһеҲ©ж јжқҫпјҲRika SeligsonпјүиҖҢдҪңзҡ„еҚҒеӣӣиЎҢиҜ—вҖқгҖӮ

жҺЁиҚҗйҳ…иҜ»

- й»„йҮ‘е‘Ё|еӨ–еӘ’зӣҳзӮ№еҸҢиҠӮй»„йҮ‘е‘ЁпҪңеҰӮжӯӨеӨҡзҡ„дәәиҮӘз”ұж—…иЎҢ е…ЁзҗғвҖңз»қж— д»…жңүвҖқ

- жө©жө©ж—…иЎҢж—Ҙи®°|йҷ•иҘҝдёүеҺҹж–Үеі°жңЁеЎ”пјҢи·қзҰ»иҘҝе®ү35е…¬йҮҢпјҢдёүз§ҰеӨ§ең°е”ҜдёҖзҡ„жңЁиҙЁеҸӨеЎ”

- еҶіи®®|еҫ·еӣҪеўғеҶ…ж—…иЎҢе°ҶеҸ—йҷҗ 专家пјҡдёҚжҺ’йҷӨж—Ҙеўһз—…дҫӢеҶҚиҝҮдёҮ

- е…¶д»–|дёӨдҪҚеҲ‘дҫҰж°‘иӯҰзҡ„еҺҶе№ҙеӣҪеәҶвҖңж—…иЎҢвҖқеӣҫжӣқе…үпјҢе…ЁеӣҪиҝҷдәӣең°ж–№д»–们йғҪеҺ»иҝҮвҖҰвҖҰ

- еҲ‘дҫҰж°‘иӯҰ|дёӨдҪҚеҲ‘дҫҰж°‘иӯҰзҡ„еҺҶе№ҙеӣҪеәҶвҖңж—…иЎҢвҖқеӣҫжӣқе…үпјҢе…ЁеӣҪиҝҷдәӣең°ж–№д»–们йғҪеҺ»иҝҮвҖҰвҖҰ

- еҸ—зӣҠ|ж—…иЎҢпјҢе°ұжҳҜдёҖеңәз”ҹжҙ»зҡ„жІ»ж„ҲпјҡзңӢжҮӮгҖҠеҫҲй«ҳе…ҙи®ӨиҜҶдҪ гҖӢпјҢз»Ҳиә«еҸ—зӣҠ

- еҸӨжҖӘж—…иЎҢзӨҫ|иҝҗеҹҺдёҖдёӢиҫ–еҺҝеҹҺпјҢеҺҝеҗҚдёәжұүжӯҰеёқеҲҳеҪ»жүҖиөҗпјҢиҫ–еҢәиҖ•ең°йқўз§Ҝ79.2дә©

- ж—…иЎҢдёӯзҡ„е…”еӯҗ|дёӯеӣҪиҝҷзүҮжІҷжј жң¬жқҘеҚіе°Ҷиў«ж¶ҲзҒӯпјҢжІЎжғіеҲ°жқҘдәҶдёҖзҫӨдәәпјҢжІ»жІҷдәәпјҡеҝғз—ӣ

- йңІиҗҘиҪҰ|жҙӣжқүзҹ¶еҚҺдәәзҲұдёҠйңІиҗҘиҪҰж—…иЎҢ иөҸжҷҜе“ҒзҫҺйЈҹд№җи¶ЈеӨҡ

- зӢјзҫӨ|йЈһзҢӘз§ҹиҪҰи®©ж—…иЎҢеҸҳжұӮз”ҹпјҡйҮҺеӨ–жҠӣй”ҡпјҢйҒӯйҒҮзӢјзҫӨгҖҒдҪҺжё©гҖҒж— дҝЎеҸ·вҖҰвҖҰ