互联网平台"封杀"行为正当性之辨

“大数据+网格化”方案在疫情防控中的积极贡献,令全社会对于数据资源的利用和数据能力的开发印象深刻,也对互联网平台在下一步的疫情防控和经济重振中的角色寄予厚望 。在线下活动尚未能够全面展开之时,通过线上平台进行办公、交易、信息交换、资源整合,成为激活经济的重要途径之一,而拥有优质数据、充沛流量、顺畅通道的大型互联网平台,也持续在这一过程中提供基础服务和全面保障 。平台通过技术进行赋能的“健康码”机制,也在识别身份、风险分层上对于有序复工产生了十分重要的推动作用 。

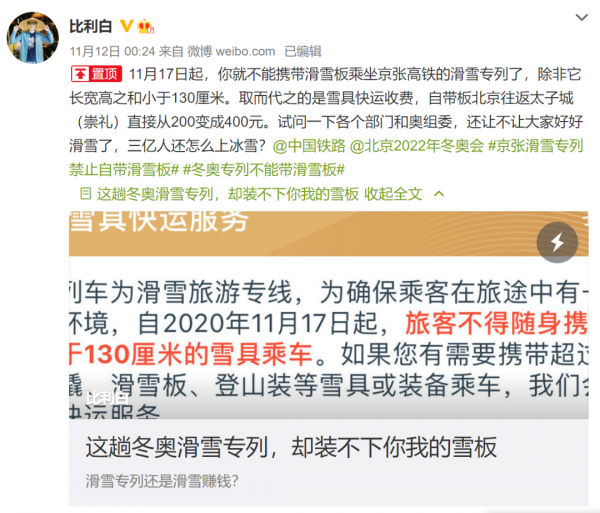

不过,新的治理机制和业态发展也产生了新的冲突,见诸报端 。在媒体的报道中,我们看到了健康码在政府、企业、个人的合力下被推出并广泛应用,但同时也看到在不同平台、技术系统中的冲突和互不兼容 。这样的互不兼容有可能是因为客观的技术问题造成,也很有可能是平台之间主观上的互相排斥,在舆论和民众的视野里,这种排斥时常会被贴上“封杀”“屏蔽”等标签 。除此之外,随着疫情而兴起的线上办公业态发展,也引发了对于平台间的不兼容的关注 。

通过平台规则来治理平台内各方主体的内容传播和其他行为,是目前互联网平台进行治理的常态 。其他类型的平台,如电子商务平台、搜索引擎平台、音视频平台,多年来都逐渐建立起调整和管理平台上各方主体的规则体系 。电子商务法规定电子商务平台有建立规则制度的义务,并对其制定、修改、执行等都进行了规范,保证规则本身及其运行的公平公正公开 。

如果管理平台内容的行为有其正当性,为什么舆论和民众对于“封杀”行为总是带有特定的情绪呢?在竞争法的视角下,“封杀”行为是属于平台经营管理的自治权范围,还是具有“不正当”的属性,从而需要在法律上做出否定的评价?

在反不正当竞争法视野下讨论封杀行为正当性,首先需要讨论“互联网专条”(即第十二条)中规定的几种行为模式是否适用,分别是:误导、欺骗、强迫用户修改、关闭、卸载其他经营者合法提供的网络产品或者服务;恶意对其他经营者合法提供的网络产品或者服务实施不兼容;其他妨碍、破坏其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行的行为 。如果不能直接适用这些具体规定,也有可能构成违反该法第二条关于自愿、平等、公平、诚信的一般原则和商业道德的规定 。

首先,反不正当竞争法中规定的“误导、欺骗、强迫”用户的情况是否存在,这种情况可以被归纳为是使用不正当手段违反用户的意志 。现实中,商业竞争意义上的“封杀”行为,很可能没有办法以平台正常管理依据的“合规”“用户体验”等理由来完全解释,而是带有任意性,对不同的产品和服务产生歧视待遇 。如果“封杀”的原因,和互联网平台宣称的原因存在不一致,就有可能存在“误导、欺骗”甚至“强迫”用户的情形 。如果“封杀”行为导致用户修改、关闭、卸载其他产品或者服务的后果,则无疑可以适用该项规定;即使最后没有造成这些后果,那么,也有可能构成“其他妨碍”行为,或者因为具有一般意义上的行为不正当性,被认定为违反反法第二条原则条款 。

其次,“恶意不兼容”的认定在“封杀”类行为中亦有适用的可能性 。固然,互联网平台对于其他产品和服务难言有一般性的兼容义务,但是构成“恶意”的不兼容行为,亦应禁止 。对于“恶意”的认定,可以引入对于行为正当性的一般考察,如带有违反用户意志、违背诚实信用原则、以故意损害他人为目的等常见的不正当属性,则认定为“恶意”应无法律上障碍 。至于有主张,“恶意不兼容”需要以具备市场支配地位为前提,只能认为是一种学说,而并非反法条文所包含的本意 。

最后,依据反不正当竞争法第二条原则条款来认定“封杀”行为的正当性,亦是一种路径 。通过对“封杀”行为具体场景的整体考察,识别其中存在的正当和不正当因素,一方面避免随意向一般条款逃逸,但另一方面也要承认,反法原则条款在互联网领域维护正当市场秩序的贡献无法抹杀 。例如,如果实施商业“封杀”行为的互联网平台,并没有坦然承认自己的行为是出于商业利益,而强调自己是在根据规则行事,包括为了改善“用户体验”等的目的,则有可能违反诚实信用原则 。如果平台本身是一个封闭系统,并且充分披露,比如苹果系统一开始就明示,自己并不会向安卓系统兼容,那么用户可以自行做出理性的选择 。但是,如果公开展示的是一个开放、公平、规则完善的系统,但是实际上却可能时不时需要面对互联网平台在规则之外的举措,那么,“封杀”行为是否符合诚实信用原则,就有可能受到质疑 。

推荐阅读

- #互联网#即墨中医医院互联网医院“互联网诊室”“智慧药房”正式开诊

- [农产品]河北围场:“互联网+扶贫”打通脱贫致富“最后一公里”

- 「主打置顶」互联网诊疗服务纳入医保,北京参保患者可在线复诊开药实时结算

- 『扶贫模式』河北围场:“互联网+扶贫”打通脱贫致富“最后一公里”

- 『电子商务』“许昌人的互联网生活”下: “乡村网红”的筑梦空间

- 『盈利模式』互联网医疗巨头市值屡创新高 盈利模式成为难题?

- 【养老服务】“互联网+养老”惠及400余万居家老人

- 医疗■北京互联网诊疗可纳入医保 社区为老年患者送药上门

- 「诊疗行为」北京互联网诊疗可纳入医保 社区为老年患者送药上门

- 「」微医“全球抗疫平台”访问量突破1200万