зғ§ж·ӨгҖҒжҢ–еңҹгҖҒзҒҢеӣӯпјҡд№Ўй—ҙпјҢеә„зЁјдәәеңЁеҒҡеҶңжҙ»( дёү )

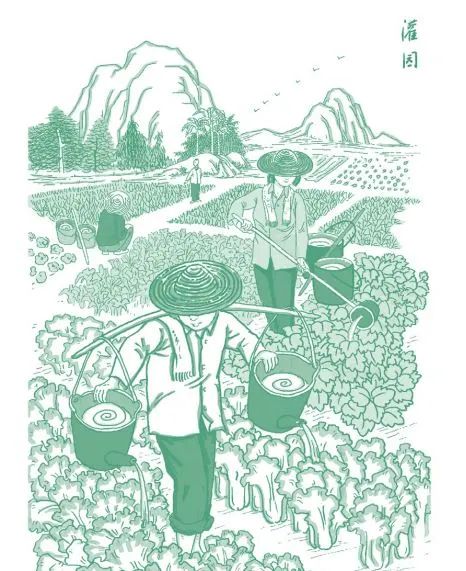

еӨҸж—Ҙзҡ„д№Ўжқ‘иҸңеӣӯ пјҢ зңҹжҳҜдёҖдёӘд»ӨдәәиөҸеҝғжӮҰзӣ®зҡ„ең°ж–№ гҖӮ ж•…д№Ўдәә家з§ҚиҸңзҡ„д№ жғҜ пјҢ еӣӯеңҹзҡ„еӣӣе‘ЁйҖҡеёёзӮ№з§Қй•ҝиұҶи§’гҖҒдёқз“ңгҖҒзәҝз“ңгҖҒиӢҰз“ңд№ғиҮіи‘өиҠұгҖҒй«ҳзІұ пјҢ еҫ…иұҶи§’иӢ—е’Ңз“ң秧й•ҝеҫ—е°әи®ёй«ҳж—¶ пјҢ жІҝзқҖеңҹиҫ№жҸ’дёҖеңҲдҝ®й•ҝзҡ„жңЁжЈҚ пјҢ дәӨз»ҮжҲҗзҪ‘зҠ¶зҜұз¬Ҷ пјҢ еӣҙжҠӨзқҖйҮҢйқўзҡ„иҫЈжӨ’гҖҒиҢ„еӯҗгҖҒиӢӢиҸңгҖҒе°Ҹи‘ұ гҖӮ иҝҷдәӣжңЁжЈҚ пјҢ жқ‘дәәеҸ«иұҶи§’жңЁ пјҢ й«ҳиҝҮжҲҗдәә пјҢ жҲ–жҳҜдёҠдёҖе№ҙз”ЁиҝҮзҡ„ пјҢ жҲ–жҳҜеҲҡд»Һеұұй—ҙж–°з Қзҡ„ гҖӮ еҫ…еҲ°иұҶи§’е’Ңз“ңиҸңзҡ„и—Өи”“зҲ¬ж»ЎзҜұз¬Ҷ并ејҖиҠұз»“жһң пјҢ дҝЁз„¶е°ұжҳҜй«ҳеӨ§еҺҡе®һзҡ„з»ҝеўҷдәҶ пјҢ з»ҝеҸ¶зә·жҠ« пјҢ з№ҒиҠұж–‘ж–“ гҖӮ иҖҢи“қеӨ©зҷҪдә‘ пјҢ иқҙиқ¶зҝ©и·№ пјҢ йҮҺиңӮе—ЎйёЈ пјҢ иң»иң“иө·иҗҪ пјҢ йЈһйёҹжҺ з©ә пјҢ еҸҲжӯЈжҳҜиҝҷдёӘж—¶иҠӮиҸңеӣӯйҮҢзҡ„ж Үй…ҚжҷҜиұЎ гҖӮиҝҮдәҶз«ҜеҚҲиҠӮ пјҢ иҸңеӣӯйҮҢзҡ„иҫЈжӨ’е’Ңй•ҝиұҶи§’йҷҶз»ӯиҝӣе…ҘдәҶзӣӣдә§жңҹ гҖӮ и®°еҫ—е№ҙе°‘ж—¶ пјҢ жҲ‘们еңЁжқ‘еҚ—зҡ„ж–°з“ҰжҲҝеұ…дҪҸ пјҢ жҜҸеӨ©дёҖеӨ§ж—© пјҢ жҜҚдәІе°ұе·Іж‘ҳдәҶж»Ўж»ЎдёҖеӨ§иҸңзҜ®еӯҗзҡ„йқ’иҫЈжӨ’е’Ңй•ҝиұҶи§’еӣһжқҘ пјҢ жңүж—¶д№ҹиЈ…зқҖдёҚе°‘иҢ„еӯҗгҖҒдёқз“ңгҖҒзәҝз“ңгҖҒиӢҰз“ңгҖҒиӢӢиҸң пјҢ йІңе«©е«©зҡ„ пјҢ ж— дёҚзҫҺеҘҪ гҖӮжғіж”¶иҺ·дёҖеӣӯеҘҪиҸң пјҢ д№ҹйңҖзҒҢжәүеҫ—еӢӨ пјҢ е°Өе…¶жҳҜеңЁжҷҙеӨҡйӣЁе°‘зҡ„зӣӣеӨҸ гҖӮ жқ‘дәәж—ҘеёёжөҮзҒҢиҸңеӣӯ пјҢ еӨ§еӨҡжҳҜжҲҗе№ҙеҰҮеҘізҡ„жҙ»и®Ў гҖӮ жөҮзҒҢиҸңеӣӯ пјҢ йңҖжҺәе’Ңе°Ҹж·ӨжҲ–еӨ§ж·Ө пјҢ жөҠж°”жө“йғҒ пјҢ 并дёҚжҳҜдёҖ件иҪ»жқҫдәӢ гҖӮ еңЁжҲ‘们家 пјҢ е№ҙеӨҚдёҖе№ҙгҖҒж—ҘеӨҚдёҖж—ҘжөҮиҸңеӣӯзҡ„ пјҢ иҮӘ然жҳҜжҜҚдәІ гҖӮжҜҚдәІжҜҸеӨ©йғҪи·ҹиҸңеӣӯжү“дәӨйҒ“ пјҢ еҘ№иҮӘ然зҹҘйҒ“д»Җд№Ҳж—¶еҖҷиҜҘжөҮе°Ҹж·Ө пјҢ д»Җд№Ҳж—¶еҖҷиҜҘжөҮеӨ§ж·Ө пјҢ е·®дёҚеӨҡжҜҸйҡ”дёүдә”еӨ© пјҢ е°ұиҰҒжҢ‘дәҶе°Ҹж·ӨгҖҒеӨ§ж·Өе°ҶиҸңеӣӯжөҮзҒҢдёҖйҒҚ гҖӮ жөҮе°Ҹж·Өзҡ„ж—Ҙеӯҗ пјҢ жҜҚдәІд»ҺеҚ§жҲҝйҮҢжҸҗеҮәдёӨеҸӘй«ҳеӨ§зҡ„жңЁдҫҝжЎ¶ пјҢ жЎ¶йҮҢз§Ҝи“„зқҖжө‘жөҠеҸ‘й»„зҡ„е°ҝж¶І пјҢ й•ҝжҹ„зҡ„еӨ§з«№зӯ’ж·ӨеӢәд№ҹдёҖ并еёҰдёҠ пјҢ иҖҢеҗҺжҢ‘еҲ°ж°ҙеңіиҫ№жҲ–жұ еЎҳиҫ№ пјҢ иҲҖдәҶж°ҙе…‘дёҠ пјҢ е·®дёҚеӨҡж»Ўж»ЎдёҖжӢ… пјҢ еҶҚдҪҺеӨҙжӣІиғҢ пјҢ жӯҘеұҘжІүйҮҚең°жҢ‘еҫҖиҸңеӣӯ пјҢ ж”ҫеңЁдёҖеӨ„йҖӮе®ңзҡ„еӣӯеңҹиҫ№дёҠ гҖӮ жҜҚдәІжөҮиҸң пјҢ ж— и®әиҫЈжӨ’гҖҒиҢ„еӯҗ пјҢ иҝҳжҳҜиұҶи§’гҖҒз“ңиҸң пјҢ еӣӯйҮҢзҡ„жҜҸдёҖж ӘйғҪдёҚдјҡйҒ—жјҸ гҖӮ иө·еҲқ пјҢ еҘ№еҸҢжүӢжҸЎзқҖй•ҝжҹ„ж·ӨеӢә пјҢ жҜҸиҲҖдёҖеӨ§еӢәеӯҗе°Ҹж·Өж°ҙ пјҢ дјҡиө°иҝӣиҫЈжӨ’зҡ„иЎҢй—ҙ пјҢ дҫ§иә«еҖҫж–ңзқҖ пјҢ е°ҶеӢәеӯҗдјёеҗ‘иҫЈжӨ’ж ‘и”ёйҖӮйҮҸжөҮдёҠ пјҢ е№Іж¶ёзҡ„еңҹеЈӨйЎҝж—¶жҙҮж№ҝдёҖеӨ§еқ— гҖӮ еӢәдёӯдҪҷдёӢзҡ„ж·Өж°ҙ пјҢ еҶҚжөҮзҒҢдёӢдёҖж Ә гҖӮ еҘ№е°ұиҝҷж ·жӢҝзқҖй•ҝж·ӨеӢә пјҢ дёҚеҒңең°еңЁиҸңеӣӯиЎҢй—ҙиҝӣиҝӣеҮәеҮә пјҢ жЎ¶йҮҢзҡ„ж·Өж°ҙжёҗжёҗе°‘дёӢеҺ» гҖӮ еҪ“жЎ¶еӯҗиғҪдёҖжүӢжҸҗеҫ—еҠЁж—¶ пјҢ жҜҚдәІд№ҹеҫҖеҫҖдјҡе°Ҷж·ӨжЎ¶жҸҗиҝӣиҸңеӣӯ пјҢ дёҖиҫ№жөҮзҒҢ пјҢ дёҖиҫ№жҢӘеҠЁ пјҢ иҝҷж ·е°ұжөҮеҫ—жӣҙеҝ«дәҶ гҖӮ зӣӣеӨҸзғҲж—Ҙ пјҢ дёәдәҶеҮҸиҪ»еңҹеЈӨзҡ„ж°ҙеҲҶи’ёеҸ‘ пјҢ жҜҚдәІиҝҳдјҡеүІдәҶиҢ…иҚү пјҢ й“әеңЁиҫЈжӨ’е’ҢиҢ„еӯҗж ‘дёӢ гҖӮ

гҖҠиҖҒеҶңж°‘гҖӢ (2014)еү§з…§ гҖӮжҜ”иө·жөҮе°Ҹж·Ө пјҢ жөҮзҒҢеӨ§ж·Өе°ұжӣҙдёҚйӣ…и§ӮдәҶ пјҢ ж—ўи„ҸеҸҲиҮӯ гҖӮ йӮЈж—¶жқ‘й—ҙзҡ„еҺ•жүҖйғҪеӨ§иҮҙжҲҗзүҮжҜ—йӮ» пјҢ еҚҒеҲҶз®ҖйҷӢ пјҢ дёҖеҫӢжҳҜдҪҺзҹ®зҡ„з“ҰйЎ¶жҲ–иҢ…иҚүйЎ¶ пјҢ йҮҢйқўеҫҲзӢӯе°Ҹ пјҢ ж•һеҸЈзҡ„зІӘеқ‘дёҠйқўжҗҒзҪ®еҮ еқ—й•ҝжңЁжқҝ пјҢ жқҝй—ҙз•ҷжңүе°әи®ёе®Ҫзҡ„зјқйҡҷ пјҢ дҫӣдәәи№ІзқҖеҮәжҒӯ гҖӮ еҺ•жүҖз”Ёд»ҘйҒҝзҫһзҡ„ пјҢ жҲ–жҳҜжңЁй—Ёжқҝ пјҢ жҲ–жҳҜз ҙж—§зҡ„иҚүеёӯ гҖӮ еҪ“дёҖдёӘд№Ўдәә пјҢ жҢ‘зқҖж»Ўж»ЎдёӨжЎ¶жұЎжөҠзҡ„зІӘжұӨ пјҢ з©ҝжқ‘иҖҢиҝҮ пјҢ иө°еҗ‘иҸңеӣӯ пјҢ дёҖи·ҜйғҪиҮӯж°”зҶҸеӨ© гҖӮ еҘҪеңЁд№Ўжқ‘дәә家 пјҢ иҝҷж ·зҡ„еҠіеҠЁеңәйқўеӨ§е®¶йғҪд№ д»Ҙдёәеёё пјҢ йқўеҜ№дёҖж—¶зҡ„дёҚжҙҒ并дёҚж·ұд»Ҙдёәж„Ҹ гҖӮ дҪ•еҶөеҜ№дәҺиҸңеӣӯ пјҢ иҝҷж ·еҸ‘й…өйҖҸдәҶзҡ„жңүжңәиӮҘ пјҢ жҳҜз“ңиҸңз”ҹй•ҝжүҖйңҖзҡ„жңҖеҘҪе…»еҲҶ гҖӮдёүдјҸеӨ©ж°” пјҢ еӨӘйҳіеҰӮзҒ« пјҢ еёёеёёд№…жҷҙж— йӣЁ пјҢ иҸңеӣӯзҡ„еңҹеЈӨиЈӮејҖиғҪжҸ’иҝӣжүӢжҺҢ гҖӮ иҝҷж ·зҡ„ж—Ҙеӯҗ пјҢ иҸңеӣӯйҮҢзҡ„дҪңзү©еҫҲе®№жҳ“е№ІжһҜиҖҢжӯ» гҖӮ жҜҸе№ҙиҝҷдёӘж—¶еҖҷ пјҢ д№ЎдәәзҒҢжәүиҸңеӣӯе°ұж„ҲеҸ‘еӢӨеҝ«дәҶ пјҢ еҮ д№ҺжҜҸеӨ©йғҪиҰҒжөҮзҒҢ пјҢ е°Өд»Ҙжіјж°ҙдёәдё» гҖӮ еңЁжҲ‘дёҠдёӯеӯҰгҖҒдёҠдёӯдё“зҡ„йӮЈдәӣе№ҙ пјҢ жіјж°ҙзҒҢеӣӯзҡ„ж—ҘеӯҗжӯЈеҖјжҡ‘еҒҮ пјҢ иҝҷд№ҹе·®дёҚеӨҡжҳҜжҲ‘жҜҸж—Ҙзҡ„дёҖйЎ№д»»еҠЎ пјҢ 并д№җжӯӨдёҚз–І гҖӮжіјж°ҙзҒҢеӣӯйҖҡеёёжҳҜеңЁеҚҲеҗҺ пјҢ еӨӘйҳіжёҗжёҗиҘҝж–ң пјҢ еӨ§зүҮзҡ„еӣӯеңҹйҮҢ пјҢ еҗ„家зҡ„еӨ§дәәе’Ңеӯ©еӯҗжҲ–жҢ‘зқҖж·ӨжЎ¶ пјҢ жҲ–жҢ‘зқҖж°ҙжЎ¶ пјҢ жҲ–жҢ‘зқҖжҪІжЎ¶ пјҢ з”ҡиҮій“Ғзҡ®жЎ¶ пјҢ жЎ¶йҮҢзҡ„ж°ҙйқўдёҠжјӮзқҖдёҖеҸӘз“ңеӢә гҖӮ иҝҷдёҖжӢ…дёҖжӢ…зҡ„жё…ж°ҙжҲ–жөҠж°ҙ пјҢ жқҘиҮӘжқ‘еүҚзҡ„ж°ҙеңігҖҒжұ еЎҳ пјҢ з”ҡиҮіжұҹжөҒ гҖӮ дј—дәәжұ—жөҒжөғиғҢжҢ‘зқҖ пјҢ иҝӣе…Ҙеҗ„иҮӘзҡ„иҸңеӣӯ пјҢ дёҖз“ўз“ўиҲҖдәҶ пјҢ жіјеҲ°иҫЈжӨ’ж ‘гҖҒиҢ„еӯҗж ‘е’Ңз“ңиұҶи—Өи”“зҡ„ж №йғЁ пјҢ е°Ҷе№Іж¶ёзҡ„жіҘеңҹжіјеҫ—ж№ҝйҖҸ гҖӮ жёҗжёҗең° пјҢ еҺҹжң¬жҷ’еҫ—з—…и”«и”«зҡ„иҸңеҸ¶е„ҝ пјҢ йҘұеҗёдәҶж°ҙеҲҶ пјҢ еҸҲз»ҝжІ№жІ№ең°жҒўеӨҚдәҶзІҫж°”зҘһ гҖӮжіјж°ҙзҒҢеӣӯзҡ„ж—ҘеӯҗеҫҖеҫҖиҰҒжҢҒз»ӯеҲ°еҶңеҺҶдёғжңҲдёӯж—¬еүҚеҗҺ пјҢ жӯӨж—¶еӨ©ж°”иҪ¬еҮү пјҢ йӣЁж°ҙжёҗеӨҡ гҖӮ еҜ№жҲ‘жқҘиҜҙ пјҢ йӮЈдәӣжҜҸеӨ©жҢ‘ж°ҙзҒҢеӣӯзҡ„иҫӣиӢҰеҶңдәӢ пјҢ д№ҹи®©жҲ‘жӣҙзңҹеҲҮең°дҪ“дјҡеҲ°дёҖйҘӯдёҖиҸңзҡ„жқҘд№ӢдёҚжҳ“ гҖӮ