з§Ұжҷ–пјҡжҲ‘зҡ„жІ»еӯҰд№Ӣи·Ҝ( дәҢ )

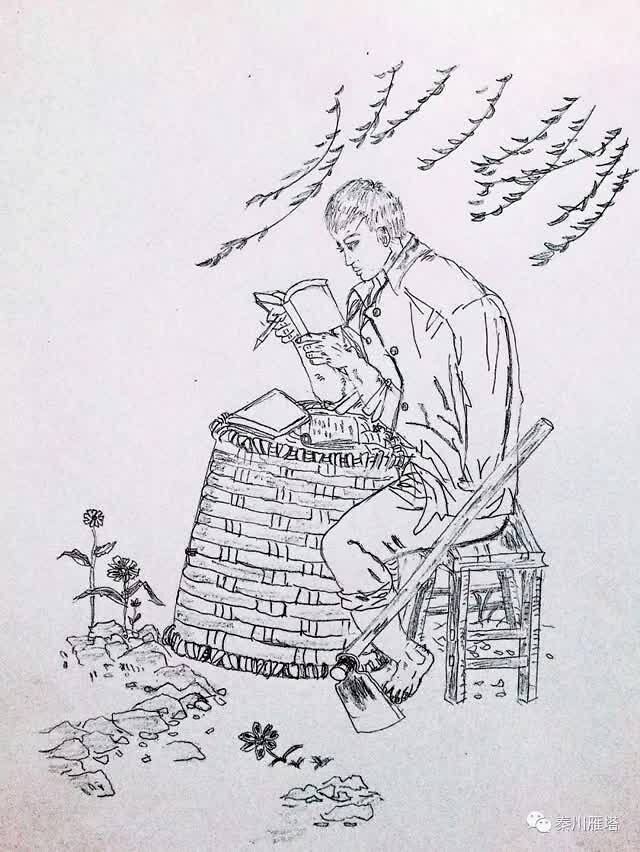

йҮ‘йӣҒ/жҸ’з”»иҝҷж ·зҡ„иғҢжҷҜдҪҝжҲ‘зҡ„еӯҰд№ еёҰжңүдёӨдёӘзү№зӮ№ пјҢ дёҖжҳҜзӨҫдјҡе…іжҖҖеҜјеҗ‘ гҖӮ жңүдәәиҜҙжҲ‘еҗҺжқҘйҖүжӢ©еҶңж°‘еӯҰгҖҒеҶңж°‘еҸІдёәдё“дёҡжҳҜвҖңжғ…зі»й»„еңҹең°вҖқ пјҢ е…¶е®һеҖ’дёҚдёҖе®ҡжҳҜвҖңй»„еңҹең°вҖқ гҖӮ жҲ‘еҗ‘жқҘи®ӨдёәиҮӘе·ұжҳҜвҖңзӨҫдјҡдәәвҖқ пјҢ еҜ№жҲ‘дёәе…¶дёӯдёҖеҲҶеӯҗзҡ„зӨҫдјҡиҝӣзЁӢжҲ‘иҰҒзҹҘйҒ“вҖңдёәд»Җд№ҲвҖқ гҖӮ дәҢжҳҜдё“дёҡз•ӣеҹҹзҡ„ж·ЎеҢ– гҖӮ жҲ‘зҲ¶жҜҚйғҪжҳҜеӯҰеҸІеӯҰзҡ„зҹҘиҜҶеҲҶеӯҗ пјҢ иҷҪ然1949е№ҙд»ҘеүҚдҫҝеңЁеӨ§еӯҰйҮҢдҪңдёәж°‘зӣҹжҙ»еҠЁе®¶д»ҺдәӢеҸҚи’Ӣ пјҢ 1949е№ҙеҗҺеҸҲжҲҗдёәвҖңж•ҷиӮІеұҖе№ІйғЁвҖқиҖҢи„ұзҰ»дё“дёҡ20дҪҷе№ҙ пјҢ жҜ•з«ҹвҖң家еӯҰвҖқгҖҒеҢ…жӢ¬е®¶дёӯи—Ҹд№ҰеҜ№жҲ‘иө°иҝӣеҸІеқӣжҳҜеҫҲжңүеҪұе“Қзҡ„ гҖӮ然иҖҢеңЁжҲ‘зҡ„иҮӘеӯҰж—¶д»Јзҡ„зЎ®жІЎд»Җд№ҲвҖңдё“дёҡеүҚйҖ”вҖқж–№йқўзҡ„иҖғиҷ‘ пјҢ еҸҚиҖҢеҪўжҲҗдәҶеӨҡж–№йқўзҡ„жұӮзҹҘж¬І гҖӮ д»Ҡдәәеёёеј•дёәвҖңж–Үйқ©дёӯејӮз«ҜжҖқжҪ®д№ӢжәҗвҖқзҡ„вҖңзҒ°зҡ®д№ҰвҖқ пјҢ жҲ‘жҳҜеңЁжҸ’йҳҹеҗҺжүҚиҜ»зҡ„ гҖӮ з”ұдәҺзјәд№ҸзҗҶгҖҒеҢ–е®һйӘҢжқЎд»¶жҲ‘жӣҫеҜ№ж•°еӯҰеҸ‘з”ҹжһҒеӨ§е…ҙи¶Ј пјҢ иҮід»Ҡеӣ жӯӨеҫ—зӣҠ гҖӮ еңЁе…Ёж— еҗ¬иҜҙжқЎд»¶зҡ„еӨ§еұұйҮҢжҲ‘д»…дёәйҳ…иҜ»иҖҢз”ЁжұүиҜӯжӢјйҹіжқҘеҝөиӢұж–Ү пјҢ еұ…然еңЁиҝӣе…Ҙе…°еӨ§еҗҺзҡ„вҖңиӢұж–ҮвҖқиҖғиҜ•дёӯиҝһжӢ”еӨҙзӯ№ пјҢ 然иҖҢе®һйҷ…дёҠжҲ‘зҡ„вҖңиӢұиҜӯвҖқж—ўиҒӢеҸҲе“‘ гҖӮ иҝҷз§ҚиҮӘеӯҰзҡ„д№ жғҜдҪҝжҲ‘еңЁеӨ§еӯҰд»»ж•ҷеҗҺеӨҙеҮ е№ҙжҖ»жҠҠеӯҰз”ҹеҪ“еҒҡдёәжҷәжұӮжҷәиҖ… пјҢ зғӯиЎ·дәҺжҠӣејҖж•ҷжқҗи®ІвҖңй—®йўҳвҖқ пјҢ йҡҫд»ҘйҖӮеә”еҪ“ж—¶зҡ„ж•ҷеӯҰ常规 гҖӮдҪҶиҝҷдёҖеҲҮеңЁжҲ‘иҜ»зЎ•еЈ«жңҹй—ҙе°ҡж— еҸҚжҳ гҖӮ 1978иҝҷдёӘе№ҙд»ҪжҳҜеӣҪдәәе…ҙеҘӢзҡ„дёҖе№ҙ пјҢ жҲ‘дёҖ家е°Өе…¶еҰӮжӯӨ гҖӮ жҲ‘иҖғдёҠз ”з©¶з”ҹгҖҒеҰ№еҰ№иҖғдёҠеӨ§еӯҰе’ҢзҲ¶жҜҚз»“жқҹжөҒж”ҫеӣһеҹҺвҖңиҗҪе®һж”ҝзӯ–вҖқйғҪеңЁдёҖжңҲд№Ӣй—ҙ гҖӮ дёҖж—¶зңҹжңүеҗҰжһҒжі°жқҘ пјҢ 家дәӢгҖҒеӣҪдәӢгҖҒеӨ©дёӢдәӢдәӢдәӢйҒӮеҝғд№Ӣж„ҹ пјҢ дјјд№ҺйЈҺеЈ°йӣЁеЈ°е·ІиҝҮ пјҢ еҸӘжңүиҜ»д№ҰеЈ°вҖңеЈ°еЈ°е…ҘиҖівҖқдәҶ гҖӮ жңүйҒ“жҳҜеұұдёӯдёҖж—Ҙдё–дёҠеҚғе№ҙ пјҢ еұұдёӯд№қе№ҙд№ӢеҗҺеӣһеҲ°вҖңдё–дёҠвҖқ пјҢ йқўеҜ№еҰӮжҪ®ж–°зҹҘдёҚе…ҚжңүзғӮжҹҜд№ӢеҸ№ гҖӮжҲ‘дәҺжҳҜжҲҗдәҶдёҚй—®дё–дәӢзҡ„д№Ұиҷ« пјҢ иҜ»з ”дёүе№ҙй—ҙеҜ’жҡ‘еҒҮйғҪжІЎжңүеӣһ家 гҖӮ еңЁйӮЈж—¶еӨӘе№ізӣӣдё–зҡ„ж°”ж°ӣдёӢжҲ‘иҷҪ然д»ҺвҖңдёүи®әвҖқеҲ°иҗЁзү№гҖҒжұӨеӣ жҜ”жҺҘеҸ—дәҶдёҚе°‘ж–°зҹҘ пјҢ еҚҙжІЎжңүеӨӘеӨ§зҡ„зҗҶи®әеҶІеҮ»ж„ҹ пјҢ 穷究еҸІж–ҷиҖҢиҖғиҜҒвҖңй—®йўҳвҖқжҲҗдәҶжҲ‘з”ЁеҠҹзҡ„дё»иҰҒж–№еҗ‘ гҖӮ жҲ‘дҝЎеҘүйҷҲеһЈе…Ҳз”ҹвҖңз«ӯжіҪиҖҢжё”вҖқзҡ„еҸІжәҗеӯҰеҺҹеҲҷ пјҢ ж— ж–°еҸІж–ҷдёҚиҗҪ笔 пјҢ жҜҸж–Үиҫ„еј•д№Ұзҷҫж•° пјҢ еҲ—жіЁж•°зҷҫ пјҢ иҝҳдё“й—ЁеҶҷиҝҮжү№иҜ„жҹҗдәӣдәәзҢҺеҘҮе“—дј— пјҢ еӯҰйЈҺдёҚи°Ёзҡ„ж–Үз« гҖӮ иҝҷиөўеҫ—дәҶдёҚе°‘еҸІеқӣеүҚиҫҲзҡ„иөһи®ё пјҢ дҪҶе№ҙиҪ»еҗҢд»ҒеҲҷеҫҖеҫҖеҜ№иҝҷз§Қд№ҫеҳүејҸж–Үз« зҡ„вҖңиҖҒж°”жЁӘз§ӢвҖқдёҚд»Ҙдёә然 гҖӮе®һйҷ…дёҠ пјҢ жҲ‘иҝҷж—¶зҡ„ж–ҮйЈҺиҷҪ然вҖңиҖҒвҖқ пјҢ вҖңй—®йўҳвҖқеҚҙдёҚеұһдәҺдј з»ҹеҸІеӯҰ гҖӮ жҲ‘иҜ»з ”иҜ»зҡ„дёҚжҳҜдј з»ҹзҡ„ж–ӯд»ЈеҸІиҖҢжҳҜвҖң马е…ӢжҖқдё»д№үж–°еҸІеӯҰвҖқд№ӢйҮҚиҰҒжҲҗеҲҶзҡ„дё“еҸІвҖ”вҖ”еҶңж°‘жҲҳдәүдёҺеңҹең°еҲ¶еәҰеҸІ гҖӮ иҝҷдёҖйҖүжӢ©ж— з–‘дёҺжҲ‘зҡ„вҖңеҶңж°‘жғ…з»“вҖқжңүе…і пјҢ иҖҢдё”еҪұе“ҚеҲ°жҲ‘зҡ„дё“дёҡе…ҙи¶ЈдёҺвҖңеҶңвҖқжңүзјҳ гҖӮжҲ‘зҡ„еҜјеёҲиөөдҝӘз”ҹж•ҷжҺҲжҳҜдёӯеӣҪеҶңж°‘жҲҳдәүеҸІдёҺеңҹең°еҲ¶еәҰеҸІеӯҰ科зҡ„ејҖжӢ“иҖ… гҖӮ д»–ж—©е№ҙе°ұиҜ»дәҺжё…еҚҺеӨ–иҜӯзі» пјҢ еҸӮеҠ иҝҮе·ҰиҒ”дёҺвҖңдёҖдәҢВ·д№қвҖқиҝҗеҠЁ пјҢ вҖңдёғдёғвҖқдәӢеҸҳеҗҺжҠ•з¬”д»ҺжҲҺеҸӮеҠ еұұиҘҝжҠ—жҲҳ пјҢ йҡҸеҗҺиҪ¬е…Ҙж–ҮеҢ–йўҶеҹҹ пјҢ жҲҗдёәдёҖеҗҚж–°й”җзҡ„е·ҰжҙҫеҸІеӯҰ家 гҖӮ е»әеӣҪеҲқжңҹд»–жӣҫйқһеёёжҙ»и·ғ пјҢ дҪҶдёҚд№…дҫҝиҖҝзӣҙжӢӣзҘё пјҢ жҲҗдәҶвҖңеҸіжҙҫвҖқ пјҢ з»ҸеҺҶдәҶж— ж•°еқҺеқ·жҠҳзЈЁ пјҢ зӣҙеҲ°ж”№йқ©ж—¶д»ЈжүҚеҸҲйҮҚж–°еҙӣиө· гҖӮ е…Ҳз”ҹд№ҹйқһеҸІеӯҰ科зҸӯеҮәиә« пјҢ д»–еӯҰиҙҜдёӯиҘҝ пјҢ жҖқжғіж•Ҹй”җ пјҢ жңүејәзғҲзҡ„зӨҫдјҡе…іжҖҖдёҺвҖңдё»д№үвҖқдҝЎд»° пјҢ и§ҶйҮҺејҖйҳ”иҖҢдёҚеӣҝдәҺдё“дёҡз•ӣеҹҹ пјҢ иҝҷдёҖеҲҮйғҪеҜ№жҲ‘жңүзқҖжһҒж·ұзҡ„еҪұе“Қ гҖӮ

дёҺиөөе…Ҳз”ҹд»ҘеҸҠеёҲ兄们зҡ„еҗҲеҪұд»Ҙеңҹең°еҲ¶еәҰгҖҒз§ҹдҪғе…ізі»дёәж ёеҝғзҡ„йҳ¶зә§еҲҶжһҗеҸҠд»ҘеҶңж°‘жҲҳдәүдёәй«ҳжҪ®зҡ„йҳ¶зә§ж–—дәү пјҢ жҳҜдј з»ҹеҶңж°‘еӯҰ马е…ӢжҖқдё»д№үеӯҰжҙҫзҡ„дё»иҰҒеҶ…е®№ гҖӮ дҪҶдёӯеӣҪж—©жңҹ马е…ӢжҖқдё»д№үеҸІе®¶еҢ…жӢ¬йғӯжІ«иӢҘгҖҒиҢғж–Үжҫңзӯүзҡ„е…іжіЁзӮ№еқҮдёҚеңЁеҶңж°‘еҸІ пјҢ еҖ’жҳҜеңЁзҗҶи®әдёҠжҜ”иҫғиҪ»и§ҶеҶңж°‘зҡ„жүҳжҙҫ пјҢ жңҖж—©еңЁ30е№ҙд»ЈеҲқдҫҝеҮәзүҲдәҶи–ӣеҶңеұұзҡ„дёӨеҚ·жң¬гҖҠдёӯеӣҪеҶңж°‘жҲҳдәүд№ӢеҸІзҡ„з ”з©¶гҖӢ гҖӮ 然иҖҢжүҳжҙҫ并дёҚд»ҺдәӢзҺ°е®һеҶңиҝҗ пјҢ и–ӣд№ҰдәҰеҮ жҲҗз»қе“Қ гҖӮеҗҺжқҘзҡ„еҶңж°‘жҲҳдәүеҸІдҪ“зі»жҳҜд»Ҙиөөе…Ҳз”ҹдёәд»ЈиЎЁзҡ„ж–°дёҖд»Је·ҰжҙҫеҸІеӯҰ家еңЁ1949е№ҙеүҚеҗҺе»әжһ„зҡ„ гҖӮ еҰӮд»Ҡз»ҸиҝҮеҮ ж¬ЎиҢғејҸиҪ¬жҚў пјҢ жҲ‘们жҖқиҖғеҶңж°‘й—®йўҳзҡ„ж–№ејҸеҸҜд»ҘиҜҙе®Ңе…ЁеҸҳдәҶ гҖӮ дҪҶеҮӯеҝғиҖҢи®ә пјҢ еҪ“еҲқ马е…ӢжҖқдё»д№үеҶңж°‘еҸІзҡ„е…ҙиө·дёҺд»ҺдәӢзҡ„зҺ°е®һеҶңж°‘иҝҗеҠЁз ”究дёҖж ·е№¶дёҚд»…д»…жҳҜеҮ дёӘдәәеҝғиЎҖжқҘжҪ®зҡ„з»“жһң гҖӮ马е…ӢжҖқдё»д№үжҳҜдҪңдёәдёңжёҗзҡ„иҘҝеӯҰд№ӢдёҖ пјҢ еңЁдёӯеӣҪдј з»ҹзӨҫдјҡдёҺдј з»ҹж–ҮеҢ–еҸҢйҮҚеҚұжңәзҡ„иғҢжҷҜдёӢе…ҘеҚҺзҡ„ гҖӮ д»Ҙе®ғдёәзҗҶи®әеҹәзЎҖзҡ„еҶңж°‘еҸІд№ҹжҳҜдј з»ҹзҺӢжңқеҸІдҪ“зі»еҚұжңәзҡ„з»“жһң гҖӮ еҪ“еҲқе®ғдҪңдёәдёҖз§ҚвҖңж–°еҸІеӯҰвҖқеңЁзҹҘиҜҶдҪ“зі»дёҺзӨҫдјҡжү№еҲӨдёӨж–№йқўйғҪеҜҢжңүз”ҹж°” гҖӮ иҮідәҺеҗҺжқҘе®ғиҮӘе·ұжҲҗдәҶвҖңжӯЈз»ҹвҖқ пјҢ 并且з”ұвҖңе®ҳеӯҰвҖқиҖҢвҖңжҳҫеӯҰвҖқ пјҢ жңҖеҗҺжІҰдёәдёҖз§ҚйқһеӯҰзҗҶжҖ§зҡ„ж”ҝжІ»еӣҫи…ҫ пјҢ йӮЈжҳҜйңҖиҰҒж·ұеҲ»еҸҚжҖқзҡ„ гҖӮ дҪҶеӣ жӯӨиҖҢеӣһеҲ°йӮЈз§ҚвҖңдәҢеҚҒеӣӣеҸІйқһеҸІд№ҹ пјҢ дәҢеҚҒеӣӣ姓д№Ӣ家и°ұд№ҹвҖқ(жўҒеҗҜи¶…иҜӯ)зҡ„дј з»ҹвҖңзҺӢжңқеҸІвҖқдёӯеҺ» пјҢ иҮіе°‘жҳҜеҗҢж ·еҸҜжӮІ гҖӮжҲ‘еҪ“еҲқжҳҜи®ӨеҗҢиҝҷз§ҚеҶңж°‘еҸІзҗҶи®әзҡ„ гҖӮ дёәжӯӨеңЁиҖғз ”д№ӢеүҚе°ұжӣҫд»ҺеҶңжқ‘дёӯз»ҷиөөе…Ҳз”ҹеҜ„еҺ»иҝҮиӢҘе№Ід№ дҪң пјҢ иЎЁиҝ°дәҶжҲ‘еҜ№е»әеӣҪеүҚеҗҺеҶңж°‘еҸІи®әдәүдёӯдёҖзі»еҲ—й—®йўҳзҡ„зңӢжі• гҖӮ е…Ҳз”ҹеҜ№жҲ‘иҝҷдёӘеұұдёӯвҖңеҚ—иӣ®вҖқд№Ӣи®әжһҒдёәж¬ЈиөҸ пјҢ йҒӮжңүзҹҘйҒҮд№ӢжҒ© гҖӮ дҪҶжҲ‘иҝӣж ЎеҗҺ пјҢ еҜ№зҗҶи®әдәүйёЈеҚҙеӨұеҺ»дәҶе…ҙи¶Ј гҖӮ е°Ҫз®ЎйӮЈж—¶еҶңж°‘жҲҳдәүеҸІз ”究жӯЈеӨ„дәҺз©әеүҚз»қеҗҺзҡ„й«ҳжҪ® гҖӮйҡҸзқҖеҢ…жӢ¬иөөе…Ҳз”ҹеңЁеҶ…зҡ„еҸ—иҝ«е®іиҖ…еӨҚеҮәдәҺеҸІеқӣ пјҢ д№ӢеүҚд»Ҙж”ҝжІ»з»“и®әеҺӢеҲ¶дёӢеҺ»зҡ„вҖңи®©жӯҘж”ҝзӯ–вҖқд№Ӣдәү пјҢ вҖңеҶңж°‘ж”ҝжқғвҖқд№ӢдәүйҮҚж–°жҙ»и·ғ пјҢ иҖҢвҖңе№іеқҮдё»д№үвҖқд№ӢдәүгҖҒвҖңеҺҶеҸІеҠЁеҠӣвҖқд№ӢдәүдёҺвҖңеҶңж°‘жҲҳдәүеҜјиҮҙеҺҶеҸІеҫӘзҺҜгҖҒй•ҝжңҹеҒңж»һвҖқд№ӢдәүеҸҲзӣёз»§зҲҶеҸ‘ гҖӮ дҪҶдҪңдёәеӯҰ科ејҖжӢ“иҖ…зҡ„иөөе…Ҳз”ҹжң¬дәәеҜ№жӯӨеҚҙе·Іе…ҙи¶Јзҙўз„¶ пјҢ д»–йј“еҠұжҲ‘еҸҰеҜ»ж–°и·Ҝ гҖӮ иҖҢжҲ‘д№ҹж„ҹеҲ°иҝҷж—¶зҡ„вҖңзҗҶи®әдәүйёЈвҖқиҷҪ然зғӯй—№ пјҢ е…¶е®һиҜҒз ”з©¶еҹәзЎҖеҚҙеҫҲиҙ«д№Ҹ пјҢ иҖҢдё”зҗҶи®әдәүйёЈжң¬иә«жүҖжҚ®зҡ„жҖқжғіиө„жәҗд№ҹеҚҒеҲҶйҷҲж—§ пјҢ еҹәжң¬дёҠжҳҜеңЁиҝҮеҺ»зҡ„вҖңеҶңж°‘дёӨйҮҚжҖ§вҖқиҜҙжЎҶжһ¶еҶ… пјҢ еҸӘжҳҜи°ғеӯҗз”ұй«ҳеҸҳдҪҺгҖҒз”ұиҝҮеҺ»зӣӣз§°вҖңеҠіеҠЁиҖ…зҡ„йқ©е‘ҪжҖ§вҖқиҪ¬дёәејәи°ғвҖңе°Ҹз”ҹдә§зҡ„дҝқе®ҲжҖ§вҖқзҪўдәҶ гҖӮ

жҺЁиҚҗйҳ…иҜ»

- йЈҺйӣ…жҲҝеҺҝ|гҖҗжҲ‘зҡ„и„ұиҙ«ж•…дәӢгҖ‘еҲҳиҝҗеҚҺпјҡи„ұиҙ«дёҚзӯүйқ е№ёзҰҸжқҘж•Ій—Ё

- й’ұжұҹжҷҡжҠҘ|вҖңжҲ‘зҡ„жҜҚдәІеғҸдёӘе°Ҹеӯ©еӯҗвҖқпјҢжқӯе·һеҲқдёҖеҘіз”ҹз»ҷеҰҲеҰҲзҡ„дҝЎеҲ·еұҸпјҒзҪ‘еҸӢпјҡиҝҷеӯ©еӯҗжҳҜеүҚдё–зҹҘе·ұ

- зҹӯзүҮз”өеҪұгҖҠжҲ‘зҡ„йёөйёҹе…Ҳз”ҹгҖӢеңЁдә¬ејҖжңә

- жҲ‘зҡ„дёүдёӘй”ЎдјҜе…„ејҹ

- еӯҷе…Ҳз”ҹ|еҚҠдёӘжңҲз”ЁжҺү2500еқ—й’ұзҡ„з”өиҙ№пјҢжҲ‘зҡ„з”өиЎЁжҖҺд№Ҳи·‘еҫ—иҝҷд№Ҳеҝ«пјҒпјҹ

- зҘһй¬јд№ӢжҲҳпјҡжҲ‘зҡ„дёҖж¬ЎзӢ¬зү№з»ҸеҺҶ

- жұҹиҘҝж”ҝжі•|дёҖе°ҒдҝЎ|жҲ‘дёәжҲ‘зҡ„д»»жҖ§еҗ‘дҪ 们йҒ“жӯү

- жҲ‘家дәәеқҮжңҲ收е…ҘдёҚеҲ°1000еқ—

- дјҹеӨ§

- дёӘдәәжҺЁжөӢпјҢи°ўз»қи·Ё зңҒ